C’è un po’ di ansia da parte del Governo nella gestione dei dati sull’occupazione. Quasi un bisogno, da parte di alcuni ministri, di dirsi per primi che sono bravi e stanno nel verso giusto. Ma poi arriva l’Istat e gela gli entusiasmi, arriva Whirpool e allunga la lista degli esuberi (soprattutto al Sud), arriva la Consulta e manda a carte quarantotto i conti fragili del bilancio pubblico. Un minimo di prudenza dovrebbe suggerire di non scambiare un refolo per un tifone, specie quando tutti sanno che a tassi di crescita sotto il 2% (e per l’Italia questo numero sarà ancora una chimera per qualche annetto), l’occupazione forse non decresce ma certamente non cresce.

Prendere atto di questa dura legge economica, non vuol dire rassegnarsi e continuare a piangersi addosso. Vuol dire soltanto che è inutile suonare le trombe se si sposta per un trimestre uno zero virgola in su, perché può capitare che, in quello successivo, il segno cambi. Ma è inutile anche deprecare la politica economica del Governo, perché qualunque essa sia – dare 80 euro ai redditi da lavoro medio bassi, invece di spenderli per abbassare l’Irap; oppure avviare il Jobs act invece di tutelare l’articolo 18 – i suoi effetti non possono essere verificabili in pochi mesi, ma almeno in un congruo periodo di tempo.

Avere un’ “ossessione” per l’occupazione – come ha detto Susanna Camusso nel suo comizio siciliano del 1° maggio – significa guardare in faccia una realtà composita. L’esempio Expo è significativo. Molti hanno rifiutato di guadagnare mensilmente 1700 euro netti per il periodo di apertura dell’esposizione non perché fossero dei bamboccioni (qualcuno, forse, ci sarà pure stato ), ma perché se sono dell’area milanese si aspettano di poter avere a breve un lavoro più stabile (finanche meno remunerato) e vicino alla propria casa; se provenienti da altre parti del Paese, si sono fatti i conti in tasca ed evidentemente hanno valutato che quel salario non copriva a sufficienza le spese per risiedere lì.

La complessità è ancora più rilevante se la si guarda dal lato qualitativo. Secondo il “Talent trends report 2015” della Randstad, multinazionale dell’intermediazione lavorativa, i più ricercati sono i “knowledge warkers” (analisti o esperti di marketing digitale), gli “specialist technical workers” (programmatori, infermieri) e più in generale lavoratori intraprendenti e multi-qualificati. Pensate che sarà facile per le aziende trovare queste qualificazioni? Ed il fatto che riguarda numeri non eccessivi, rende la questione ancora più allarmante. La forbice tra qualificati e non qualificati sembra allargarsi, anche in presenza di titoli di studio medio-alti. E questa è la prima criticità ed è sperabile che – anche a seguito dello sciopero della scuola contro la riforma proposta dal Governo – un po’ tutti, sindacato compreso, siano ossessionati dalla qualità del sapere e delle scelte formative che sono effettivamente necessarie per alzare le competenze professionali delle persone che cercano lavoro.

C’è un’altra criticità che non emerge a sufficienza. Sempre in occasione del 1° maggio, Anna Maria Furlan ha insistito molto sulla stretta correlazione tra occupazione e crescita del sistema produttivo. Ma non si discute molto su come realizzarla. Alla parte produttiva che vive di esportazioni il basso costo del petrolio, l’euro premiato rispetto al dollaro, le iniezioni di liquidità della Bce bastano ed avanzano per rendere competitivi i loro beni sui mercati del mondo. Anzi, per alcune aziende va aggiunto che anche il costo del lavoro è fattore di vantaggio rispetto ai loro concorrenti. Le risorse pubbliche andrebbero concentrate – se lo permetterà il caos pensionistico causato dalla Consulta – per riattivare la produzione di beni e servizi destinati alla domanda interna. Sarebbe sbagliato agire sul lato delle incentivazioni alle aziende, specie se fatte in modo lineare. Al netto della stabilizzazione definitiva della recente riduzione dell’Irap, altri soldi alle aziende sarebbero meno efficaci che metterli nelle tasche delle persone. Ridurre la pressione fiscale sui redditi medio-bassi può incentivare con più successo la rimessa in moto dei consumi interni.

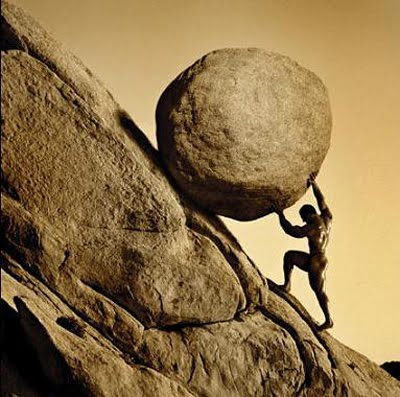

Infine, investimenti pubblici e incentivi per quelli privati andrebbero spinti per coprire il vuoto lasciato dal quel 25% della produzione industriale persa definitivamente nel corso degli ultimi 7 anni. Industrie e servizi efficienti e tecnologicamente avanzati dovrebbe essere la priorità per non perdere i contatti con il futuro e per allargare gli spazi occupazionali. Ma nessun economista obiettivo può garantire che la piena occupazione, specie giovanile, possa essere soddisfatta, anche se si dovessero realizzare tutte queste condizioni. Essa resterà sempre sullo sfondo, lontano da visibilità normali.

Perché, allora, Susanna Camusso e Annamaria Furlan – assieme a Barbagallo – non rafforzano le loro ragioni con un messaggio di forte rappresentanza del mondo del lavoro? Ridistribuire, per via negoziale, il tempo di lavoro è ciò che a mio parere, manca ancora. Ovviamente, deve essere un progetto che non si deve limitare a prevedere soltanto la riduzione dell’orario di lavoro e le sue modalità decentrate ed articolate, ma anche e soprattutto disegnare un nuovo paradigma tra tempo di lavoro e tempo di vita per ciascuna persona, in relazione alle proprie necessità, voglie e persino desideri. Questo capitolo del futuro del lavoro non lo possono aprire né il Governo, né le imprese. Deve emergere dalle esigenze e dalle aspettative della gente che lavora e che non lavora. Da quelli che hanno una sana ossessione finanche per la fatica.