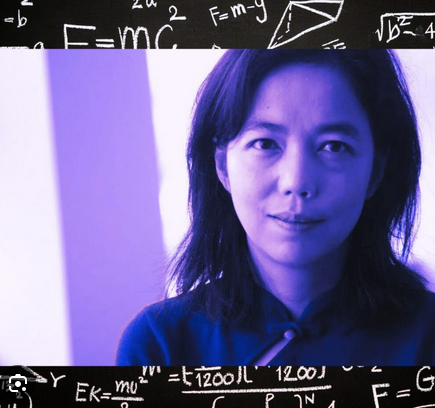

Il libro della professoressa Fei Fei Li, “tutti i mondi che vedo”, con sottotitolo “curiosità, scoperta e meraviglia all’alba dell’intelligenza artificiale”, è un’opera composita, che si presta a diversi livelli di lettura.

Da un lato, è un saggio di storia della scienza, incentrato sulla nascita dell’intelligenza artificiale e sulle prime intuizioni che hanno condotto questo nuovo filone della ricerca informatica al punto centrale che occupa oggi nel dibattito scientifico, economico e strategico; dall’altro, nella parte finale, è una riflessione epistemologica sul senso di questa stessa ricerca e sulle finalità che essa deve perseguire nel contesto delle conoscenze dell’epoca contemporanea.

Il tutto è tenuto insieme dal filo conduttore delle vicende personali dell’autrice, che danno al testo il ritmo di una sorta di “romanzo di formazione”, rendendone piacevole la lettura, e fornendo allo stesso tempo un “affresco” che illustra l’inserimento faticoso e, infine, il successo di un’immigrata cinese di genio negli Stati Uniti degli anni novanta dello scorso secolo, rendendoci più consapevoli delle strutture profonde di quel paese.

Chi è Fei Fei Li? Nata a Pechino nel 1976, e cresciuta a Chengdu, nel Sichuan, Fei Fei Li emigra negli USA in età adolescenziale, per scelta della famiglia, a suo tempo legata al partito nazionalista del kuomintang. La decisione matura per l’insofferenza dellafamiglia, specialmente della madre, per il clima culturale e sociale della Cina di fine millennio, in particolare verso il conformismo imperante e il maschilismo che ne ispiravano il funzionamento. l’autrice racconta, a proposito di maschilismo, del rimprovero che la sua maestra delle elementari rivolse alla componente maschile della classe per i risultati ottenuti nelle materie scientifiche, inferiori a quelli delle bambine, nonostante, a detta della stessa maestra, i maschi siano “biologicamente più intelligenti delle femmine”. Un aneddoto che descrive icasticamente un intero assetto sociale e il relativo sistema culturale, nonché il profondo grado di interiorizzazione dei suoi valori da parte della popolazione cinese, tanto da portare una donna (l’insegnante di cui si parla, appunto) ad affermare come realtà evidente l’inferiorità del genere al quale lei stessa appartiene.

La famiglia dell’autrice, composta da padre, madre e dalla figlia unica Fei Fei, si inserisce nel tessuto sociale statunitense a costo di notevoli sacrifici di carattere economico e dovendo affrontare le difficoltà tipiche degli immigrati, a partire dal superamento dell’ostacolo linguistico. Ma gli Stati Uniti sono il paese delle grandi opportunità e, grazie all’aiuto del suo professore di matematica delle scuole superiori, Robert Sabella, di origini italiane, la ragazza matura definitivamente la consapevolezza delle proprie capacità e della propria naturale inclinazione verso le discipline scientifiche. Più avanti nel suo percorso di vita e di lavoro, Fei Fei incontrerà e sposerà

un altro italiano, laureato alla Federico II di Napoli, anche lui ricercatore di primo piano nel settore dell’intelligenza artificiale, Silvio Savarese, docente a Stanford e attualmente a capo del settore ricerca di Salesforce, prestigiosa software-house internazionale.

E’ segno del fatto che, specie in campo intellettuale, gli Stati Uniti continuano ad essere il punto di aggregazione di talenti provenienti da tutto il mondo e di élite espresse da gruppi etnici disparati. Lo stesso elenco degli studiosi e collaboratori che li incontra nel corso della carriera e che, correttamente, non trascura di ricordare nello svolgimento dei propri ricordi, indica la perdurante vitalità del “melting pot” americano. Terminate le scuole superiori, Fei Fei viene ammessa all’università di Princeton, quella nella quale decenni prima aveva insegnato Albert Einstein, dove si laurea brillantemente in fisica. Di nuovo, è importante notare come una domanda di ammissione presentata senza speranza da parte di una studentessa di recente immigrazione, assolutamente sprovvista dei mezzi finanziari necessari a pagare il costo dell’istruzione negli Usa, venga invece accolta, con il beneficio del contributo finanziario erogato dall’università. segno ulteriore della complessità americana, capace di determinare le grandi diseguaglianze a tutti note, ma anche di offrire opportunità al talento, almeno quello utile alle proprie esigenze strutturali.

Dopo la laurea a Princeton e già durante il dottorato di ricerca presso la Caltech, l’università tecnologica della California, l’ascesa di Fei Fei Li verso gli alti livelli accademici e industriali diviene inarrestabile. Docente a Princeton e Stanford, giungerà fino a dirigere la struttura scientifica di Google, dopo aver diviso il proprio tempo, negli anni dell’università, tra lo studio accademico e la lavanderia di famiglia, acquistata con il generoso aiuto del suo ex professore del liceo. L’ultima tappa della sua costante ascesa è stata la fondazione, nei primi mesi del 2024, di una start-up, la World Labs, del valore stimato di circa un miliardo di dollari. Nel 2023, Time ha incluso Fei Fei li nell’elenco delle 100 persone più influenti nel campo dell’AI.

Intelligenza artificiale, machine learning, computer vision sono l’oggetto specifico del lavoro di ricercatrice di Fei Fei Li. Il suo contributo è significativo nel salto di qualità che, a partire dai dispersivi tentativi di insegnare le strutture logiche del pensiero umano alle macchine, ha portato al rovesciamento bottom-up del loro metodo di istruzione, che sarà basato, da un certo punto in poi, sull’osservazione della realtà da parte delle macchine stesse e l’apprendimento, o l’autocostruzione, di modelli pertinenti. Processo che Nello Cristianini, docente di AI all’università inglese di Bath, ha definito “la scorciatoia” rispetto ai risultati ottenuti con il primo dei due approcci, il cui limite, dice Fei Fei Li nel suo libro, era costituito dal fatto che “il loro ragionamento [delle macchine,n.d.r.] era artefatto e superficiale, troppo aderente a regole formali, privo di senso comune e invariabilmente disorientato di fronte a inattesi angoli ciechi” (pag. 50).

il contributo scientifico di Fei Fei Li allo sviluppo dell’AI si determina nel campo della computer vision. Dopo essersi dedicata allo studio della fisica, il suo interesse di studiosa si rivolge verso la comprensione del funzionamento della mente e la trasposizione di questi meccanismi in campo informatico. “il cervello … non è stato il prodotto di una misteriosa scintilla intellettuale bensì una reazione a un’immagine sempre più nitida e caotica del mondo esterno che attraverso i sensi arriva verso l’interno. La capacità di percepire l’ambiente circostante ci ha incoraggiato a sviluppare un meccanismo per integrare, analizzare e infine dare un senso a quella percezione.” (pag. 127). La visione è, quindi, la chiave di volta dell’intelligenza, che non appare nel processo evolutivo fino a quando, nei rudimentali esseri viventi del periodo cambriano, non si sviluppa la fotosensibilità, dalla quale comincia l’evoluzione verso l’occhio moderno. Insomma: vedere è capire e l’intelligenza entra nella vita terrestre attraverso la percezione visivae la categorizzazione della realtà percepita.

Da queste considerazioni deriva ciò che Fei Fei Li definisce la stella polare, ossia l’obiettivo scientifico di far conoscere il mondo visivo alle macchine. Si tratterà, allora, di addestrare le macchine al riconoscimento delle immagini costruendo un adeguato dataset e suddividendole in categorie che consentano ai computer di orientarsi nell’infinita varietà del mondo. In altri termini, una mappatura visiva del mondo reale, una vera e propria sintesi visivo-ontologica dell’esistenza. Un’impresa enorme, per la cui realizzazione è necessario disporre di capitali e di forza lavoro ben oltre i limiti finanziari che, persino negli stati uniti, caratterizzano la ricerca scientifica. Basti pensare che, quando nel 2009 viene presentato la prima versione di Imagenet, la creatura del gruppo di ricerca guidato da Fei Fei Li, esso sarà costituito da 15 milioni di immagini, selezionate da un miliardo prelevate in rete, suddivise in 22.000 categorie. Impresa resa possibile non solo dalla costruzione di software che ne automatizzasse la raccolta e la classificazione, ma anche dal lavoro in crowdsourcing, ossia di personale esterno alla ricerca, circa 48.000 collaboratori, dislocati in 177 paesi del mondo, che con il proprio computer e in home working si occupavano di reperire i dati necessari alla costruzione del dataset in cambio di una retribuzione compatibile con le disponibilità finanziarie

Il lavoro di Fei Fei Li diviene utilizzabile coniugandosi con uno snodo scientifico tecnologico ineludibile, ossia l’aumento della capacità computazionale, cioè della potenza di calcolo dei computer. Quest’ultima deriva, sul piano tecnologico, dalla comparsa delle gpu (graphics processing unit), ossia dai processori grafici utilizzati per i videogiochi, quei programmi “sparatutto e picchiaduro” di cui tanto (giustamente) deprechiamo l’abuso da parte di generazioni intere di adolescenti. Le GPU, nate per dare una risposta tecnica all’infinita necessità di memoria elettronica da parte dei videogiochi, hanno, così, trovato impiego nel campo dell’AI, facendo di Nvidia, l’azienda che le produce, il miracolo finanziario testimoniato quotidianamente dai report di borsa.

L’altro tassello, sul piano scientifico, è costituito dalle reti neurali, ossia dai programmi di machine learning che simulano il ragionamento umano. negli anni nei quali la famiglia Li giunge negli Stati Uniti, nei laboratori Bell del New Jersey muove primi passi professionali un giovane ricercatore francese, Yann Lecun, al lavoro sulle reti neurali e sulla capacità di queste ultime di ricavare modelli di apprendimento sulla base dell’analisi di una quantità sufficiente di dati. In particolare, Lecun aveva mostrato a una rete neurale oltre 7.000 esempi di codici di avviamento postale scritti a mano, compresi gli errori, ottenendo il risultato che il computer era divenuto capace di interpretare la scrittura umana. Di lì a qualche anno, fu possibile usare questa tecnologia nei bancomat americani, per consentire il versamento di assegni scritti a mano, le cui cifre erano correttamente interpretate dalla macchina. Si trattava di un passo determinante, che apriva la strada ad algoritmi “che imparavano cosa fare … [preferiti a] … quelli a cui veniva detto cosa fare”. Si trattava, dice Fei Fei Li, di un’intuizione che aveva già avuto lo stesso Alan Turing, considerato il fondatore dell’informatica moderna, il quale, in un articolo del 1950, aveva già posto il problema: “anziché cercare di costruire un programma che simuli la mente adulta, perché non tentare allora di produrne unache simuli quella di un neonato?”. a riprova del fatto che, studiando l’intelligenza artificiale, l’uomo studia anche sé stesso e gli strumenti per mezzo dei quali interpreta il mondo. di una rete neurale evoluta, Alexnet, nata nell’università di Toronto, si avvarrà il gruppo di ricerca di Fei Fei Li.

Fei Fei Li è, quindi, una delle artefici principali della svolta dell’informatica verso i big data, ossia la sistematizzazione e l’uso della grande quantità di dati non strutturati che la rete produce quotidianamente. dall’intuizione dell’importanza cruciale dei dati ha tratto beneficio l’ulteriore sviluppo delle reti neurali, fino a quel momento molto trascurate: “un algoritmo di ispirazione biologica che da decenni era proprio lì davanti ai nostri occhi. aveva avuto bisogno soltanto della sfida giusta”. Il passo successivo della ricerca di Fei Fei Li è costituito dalla capacità generativa dei programmi di AI. Mentre gli esseri umani comprendono la realtà in modo “olistico”, nelle sue diverse sfaccettature, le macchine sembravano, fino agli sviluppi più recenti, essere capaci di capire solo ciò per cui erano addestrate, quindi, per usare un’immagine efficace di un matematico degli anni ’70, Anatol Holt, un programma di AI era niente altro che la tecnologia capace di fare una mossa vincente a scacchi mentre la stanza andava a fuoco, laddove l’intelligenza umana cercherebbe, piuttosto, di spegnere le fiamme, essendo capace di stabilire, a differenza della macchina, una scala di priorità.

Di qui, il nuovo obiettivo di ricerca di Fei Fei Li, ossia rendere i computer capaci non solo di reperire e riconoscere un’immagine, ma di inserirla in un contesto e descriverla in modo corretto, sapendo valutare la differenza che passa tra una statua equestre e un uomo a cavallo. Su questa strada, la ricercatrice incontra Google, osservatorio privilegiato dal quale, nel 2016, studia lo sviluppo dell’AI, in relazione a quello delle reti neurali, osservando che, con l’aumento della capacità di calcolo o dei dati disponibili, “sempre di più, ci siamo ritrovati a osservare empiricamente l’AI, come se stesse prendendo vita da sé. come se l’AI fosse una cosa che bisognava prima identificare e poi comprendere e non costruire a partire dai principi primi”.

La parte finale del libro di Fei Fei Li è una problematica riflessione sui limiti e i rischi che accompagnano i benefici e le opportunità di questa nuova tecnologia. Sensibile al lato etico della scienza, la ricercatrice aveva già fondato AI4All19, con lo scopo di includere, nella conoscenza e nello studio della disciplina, le minoranze sociali che ne risultano escluse. Successivamente, si è impegnata nello sviluppo del concetto di una Human-centered AI, ossia intelligenza artificiale incentrata sull’essere umano. i futuri ricercatori, dice Fei Fei, avranno bisogno di saperi aggiuntivi, rispetto a quelli tecnici, ossia filosofia, etica, diritto, poiché il giudizio sulle nuove tecnologie sarà collegato alla loro capacità di rispettare la dignità umana. Per questo, tornata all’università, ha fondato lo Stanford HAI, ossia lo Stanford Institute for Human-centered Artificial Intelligence e il National Research Cloud, una piattaforma condivisa per lo sviluppo dell’AI, sostenuta per intero da fondi pubblici.

Un libro da leggere, non solo perché tratta temi cruciali per il mondo di cui oggi vediamo l’inizio, ma anche perché Fei Fei ha un dono ulteriore rispetto al talento scientifico: la capacità di scrivere in modo piacevole e di semplificare i concetti più ostici, probabile lascito delle letture preadolescenziali incoraggiate e sostenute dalla singolare figura della madre.

L’autonomia del sindacato è a rischio, ma è ancora nelle sue mani*

Sono un incallito estimatore del sindacato – quello confederale, storico, per capirci CGIL, CISL e UIL