Il recente boom dei contratti a termine ha certamente a che fare anche con una componente congiunturale, destinata probabilmente ad essere riassorbita con il consolidamento della ripresa. Vi è poi lo spostamento verso questo rapporto di lavoro di altre tipologie di contratto. Fenomeni contingenti, dunque? Non pare. I dati ci dicono che la crescita dei rapporti a termine è rilevante ed ha innegabili caratteristiche strutturali, tali da non lasciare molti dubbi sulle tendenze in atto, che vedono una riduzione dell’area del lavoro stabile.[i]

Secondo le statistiche dell’ISTAT nel IV trimestre 2017 si è avuta una crescita del numero di occupati (+1,2%, 279 mila in un anno) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; il tasso di occupazione delle persone di 15-64 anni è salito così al 58,2% rispetto al 57,4% dell’autunno 2016. Si tratta, pur con grossi cambiamenti di composizione per età, settore e area geografica, di un recupero dei livelli, che si registravano prima della crisi del 2008. In compenso il monte ore lavorate, pure se gradualmente cresciuto dalla fine del 2013, si trova ancora sotto del 5,8% rispetto alla fine del 2007; ha inciso il calo delle ore lavorate pro capite, in particolare per l’aumento del part time, spesso involontario.

Ma emerge anche che nell’ultimo trimestre dell’anno a fronte di una crescita tendenziale dell’occupazione di 279 mila occupati rispetto al IV trimestre 2016, gli occupati dipendenti a tempo determinato sono aumentati di 341 mila persone, mentre quelli a tempo indeterminato solo di 40 mila. Dunque l’aumento dei dipendenti è in circa nove casi su dieci a termine. Sono ancora in calo i lavoratori indipendenti, per 102 mila persone, di cui 25 mila collaboratori. I dati derivanti dalle Comunicazioni Obbligatorie e dall’INPS non raccontano storie sostanzialmente diverse; le diverse fonti vedono tutte una forte crescita dei contratti a tempo determinato.

Secondo il Barometro CISL del Benessere[ii]l’indicatore della Quantità di Lavoro, che sintetizza l’andamento degli occupati, di coloro che vorrebbero lavorare e dei cassaintegrati, è in miglioramento dalla fine del 2013. Non così l’indicatore della Qualità del lavoro, che comprende tra l’altro l’incidenza del lavoro precario, misurata dalla quota di lavoratori temporanei, collaboratori e prestatori d’opera, e dalla probabilità di trasformare nel corso di un anno l’occupazione a tempo determinato in lavoro stabile. Entrambe queste serie non hanno avuto un andamento favorevole. La Qualità del Lavoro è, così, declinata costantemente dal 2008, salvo una significativa, ma momentanea crescita nel 2015/2016 in corrispondenza del Bonus per l’assunzione; il Barometro CISL del Benessere sottolinea che, dopo due anni di ripresa economica, debole, ma effettiva, l’indicatore della Qualità del Lavoro è ai livelli minimi dal 2008. Il recupero, dunque, non ha riguardato questa dimensione.

Gli effetti della congiuntura e lo spostamento da altri contratti di lavoro

Certamente una parte della crescita del ricorso ai rapporti a termine è legata a fattori ciclici. In una fase iniziale di ripresa le assunzioni prendono la forma soprattutto di rapporti a tempo determinato; questi, esaurendosi, non portano ad una domanda di lavoro eccedente da parte delle imprese nel caso in cui non si confermi la crescita della produzione. In una fase più matura di ripresa la crescita dell’occupazione, però, solitamente prende piuttosto la forma del lavoro stabile; a questo stadio una parte dei rapporti a termine viene convertita a tempo indeterminato e vengono effettuate assunzioni direttamente in rapporti di lavoro stabile. E’ possibile che questo schema sia parzialmente applicabile anche alla fase attuale. E’ vero, però, che la ripresa, per quanto limitata, dura dal 2014; dunque, nel 2017 ci si sarebbe potuto aspettare un aumento più sostanziale dell’occupazione permanente. La crescita, invece, continua a riguardare quasi esclusivamente i dipendenti a tempo determinato. Questo è stato tanto più vero alla fine dell’anno, mentre si assisteva ad una ripresa economica in accelerazione.

La diffusione dei contratti a termine deriva dal traino di un settore come quello del turismo, che fa un ampio ricorso al lavoro stagionale. I dati dell’ISTAT ci dicono che qui siano stati creati quasi 140 mila rapporti a termine; altre 100 mila unità sono riconducibili ai servizi alla persona. La composizione della ripresa avrebbe, dunque, un ruolo sostanziale nella crescita del lavoro a tempo determinato. Ma anche quest’argomento non può essere assunto fino in fondo. E’ stato, infatti, simmetricamente rilevato che un altro settore con alta incidenza di lavoro stagionale, come l’agricoltura, ha avuto nel 2017 per fattori essenzialmente climatici un valore aggiunto fortemente cedente.

Un terzo ordine di spiegazione vede, a seguito di modifiche normative sostanziali, il passaggio nelle forme dei contratti a tempo determinato di rapporti di lavoro non più utilizzabili. Le imprese avrebbero, dunque, sotto la spinta delle limitazioni dello Jobs Act, trasformato i precedenti rapporti parasubordinati in contratti temporanei. Lo stesso si può dire per i voucher, anche se il rilievo numerico di questi era decisamente più contenuto; la nuova disciplina delle prestazioni occasionali copre molto parzialmente lo spazio del precedente istituto. Si può argomentare che l’effetto netto di questi cambiamenti non sia un aumento della precarietà, ma anzi qualche beneficio rispetto alla situazione precedente. Resta, però, il fatto che l’esito sia l’aumento di rapporti nella forma di lavoro precario.

La crescita dell’incidenza del lavoro precario è difficilmente racchiudibile in fenomeni puramente contingenti, ma vi sono elementi decisamente strutturali. E’ interessante una recente analisi di Veneto Lavoro, appropriatamente titolata “Posti di lavoro fissi e lavoratori a termine”.[iii]La ricerca si concentra sulle imprese che utilizzano il lavoro a tempo determinato per tutto l’anno; indica, dunque, come lavoro a termine per esigenze non transitorie quello che si riscontra in queste nel mese in cui vi è un minore ricorso allo strumento. Ciò consente di identificare con una certa approssimazione i posti fissi “nascosti” da lavoro a termine; si stima che si tratti nel Veneto di 40 mila lavoratori a termine su 134 mila occupati a tempo determinato, computati in unità di lavoro a tempo pieno. Ovvero secondo la ricerca di Veneto Lavoro il 30% del totale dei contratti a termine opererebbe su posti di lavoro stabili e per esigenze produttive non transitorie: la stessa ricerca avverte che il dato potrebbe essere sopravvalutato. Ma anche se si trattasse soltanto del 20% o addirittura del 15%, si tratterebbe comunque di valori molto rilevanti. Portato a livello nazionale, si tratterebbe di una cifra tra 400 mila e 600 mila addetti. Il suggerimento dell’analisi è che i contratti a termine coprono anche esigenze produttive durevoli. Si preferisce ruotare diversi lavoratori su un medesimo posto piuttosto che stabilizzarli. Qui non è possibile affrontare esaustivamente il tema molto ampio delle conseguenze del maggior ricorso al lavoro a tempo determinato; la ricerca ne sottolinea due: la riduzione della forza sindacale, che si traduce in una più debole posizione negoziale dei dipendenti, e il mancato investimento in capitale umano. Come è ampiamente noto in letteratura, col contratto a tempo determinato né l’impresa né lo stesso dipendente sono incentivati a fare formazione. L’eccessiva rotazione sul posto di lavoro comporta, infatti, una scarsa formazione in azienda, sia per la breve esperienza acquisita nel periodo di impiego, per lo più scarsamente documentabile, sia perché i datori di lavoro non investono su dipendenti destinati a lasciare a breve l’azienda. D’altra parte lo stesso lavoratore non ha incentivo a migliorare le competenze per attività / mansioni che considera transitorie.

Come intervenire?

Bisogna innanzitutto contrastare la tendenza alla trappola della precarietà per impieghi con un elevato turn-over determinato dalla frammentazione dei flussi di lavoro e delle commesse. Vi è necessità, quindi, di servizi di politiche attive personalizzati per i lavoratori a tempo determinato. Questi dovrebbero mirare ad attestare le competenze acquisite nel rapporto di lavoro e a valutare le competenze mancanti. Per chi ha effettuato rapporti di lavoro a tempo determinato di durata medio – lunga si dovrebbe prevedere un voucher formativo che ne migliorerebbe l’occupabilità.

Occorrerebbe affrontare poi la tendenza a ruotare per lo stesso posto fisso più lavoratori a termine, dando la possibilità all’impresa di riassumere solo dopo un congruo tempo di interruzione un nuovo lavoratore con contratto a termine in sostituzione di uno che ha cessato per lo stesso tipo di mansioni (in Francia si tratta del Délai de carence, e corrisponde ad un periodo di 1/3 del precedente rapporto di lavoro).

Il crescente ricorso al lavoro a tempo determinato dipende soprattutto da un’eccessiva convenienza rispetto al lavoro stabile. I rapporti a termine hanno vantaggi per l’impresa che sono solo molto marginalmente bilanciati, ammesso che lo siano, da differenziali di costo. Attualmente c’è un differenziale di oneri tra i due rapporti di lavoro, ma è troppo basso, spesso inesistente.

I benefici per l’impresa del lavoro a termine

Vediamo in rapida sintesi i vantaggi per l’impresa del ricorso del lavoro a tempo determinato. Tale rapporto:

- Minimizza i costi per l’impresa e consente un aggiustamento rapido nel caso di:

- incertezza della domanda

- oscillazioni per ciclo e stagionalità;

- prima valutazione del personale.

- Determina minori costi di licenziamento.

- Implica spesso minori costi salariali:

- Il più sfavorevole rapporto di forza per l’addetto determina la necessità di accettare retribuzioni più basse, soprattutto in un mercato del lavoro lontano dal pieno impiego e per professionalità generiche. Alle volte gli stessi contratti nazionali e decentrati prevedono l’esclusione da alcuni benefici dei lavoratori a termine. D‘altra parte molto difficilmente questi si iscrivono ai fondi di previdenza complementare, data la transitorietà del rapporto, e questo costituisce un alleggerimento di costo per l’impresa.

- I contributi pubblici in alcuni casi azzerano i costi per le imprese. Gli stagenon sono rapporti di lavoro a termine, ma tali sono valutati ai fini statistici, perché danno luogo ad una remunerazione in qualunque modo e da chiunque essa sia pagata; in questo caso si tratta per lo più di fondi pubblici. I dati ci dicono che gli stagesono in forte crescita. Le imprese sono portate molto spesso a ruotare sulla stessa mansione giovanistagistianche qualificati, ma molto difficilmente ne stabilizzano qualcuno. Vi è, infatti, anche nei casi più favorevoli di effettivo miglioramento del capitale umano per l’esperienza acquisita, un comportamento opportunistico da parte dell’impresa per non perdere il vantaggio di prestazioni, anche di buon livello, a costi pressoché nulli.

I costi aggiuntivi del lavoro a termine

A fronte di questi vantaggi, i maggiori costi per l’impresa rispetto al lavoro stabile sono molto ridotti. I differenziali istituzionali attuali di costo tra contratti a termine, generalmente se non si tratta di lavoro stagionale,e a tempo indeterminato sono riconducibili a due elementi:

- Il computo della remunerazione lavoro a tempo determinato nella base imponibile IRAP

- L’Aliquota addizionale NASpI

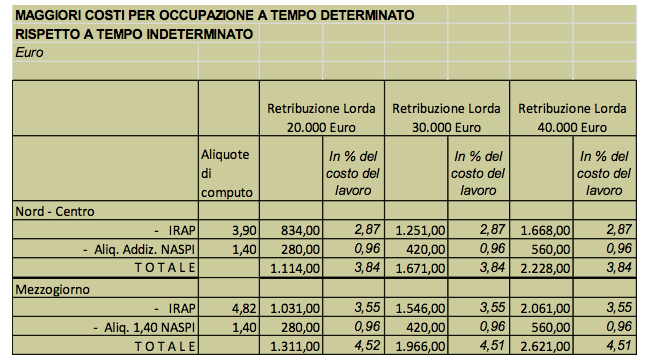

La seguente tavola illustra la situazione per tre livelli di retribuzione.

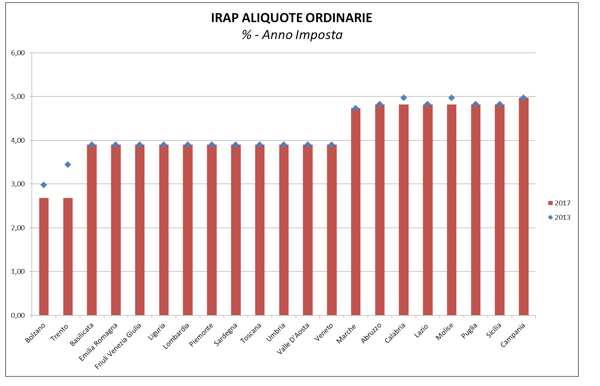

Per rafforzare la stabilità del lavoro la legge di bilancio per il 2015 ha introdotta la deducibilità integrale della componente lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato dalla base imponibile dell’IRAP. La remunerazione, ma non gli oneri sociali, per i rapporti a termine restano soggetti all’imposta. La situazione è articolata a livello regionale per le diverse aliquote IRAP applicate. Per il computo si sono prese in considerazione due livelli di aliquota, uno che è quello dell’aliquota base del 3,90%, modale nel Centro Nord e applicato anche in Basilicata e in Sardegna; l’altro, del 4,82%, è quello caratterizzante il Mezzogiorno e altre regioni, come il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, e determinato dalla necessità di coprire l’indebitamento dei sistemi sanitari regionali.

La tavola mostra che, a parità di condizioni retributive, l’indeducibilità del costo del lavoro a termine determina un aggravio; questo è valutabile per una retribuzione di 30 mila euro annui al Centro Nord, con un’aliquota base del 3,90%, in 1.250 € e in 1.550 € nel Mezzogiorno con un’aliquota IRAP del 4,82%.

L’aggravio percentuale per questo livello di retribuzione, ma anche per gli altri, è di circa il 2,9% al Centro – Nord e del 3,6% al Mezzogiorno. Questi sono, dunque, i maggiori costi, a parità di remunerazione, che la non deducibilità ai fini IRAP determina sui costi del lavoro per i rapporti a termine rispetto a quelli del lavoro stabile.

A questi valori va aggiunto il maggior onere per il contributo addizionale NASpI dell’1,40%, che era stato già introdotto con il contributo ASpI dalla Riforma Fornero.[iv]Per una retribuzione di 30.000 € il costo aggiuntivo è pari a 420 € l’anno. L’incidenza di questa voce sul costo del lavoro per i rapporti a termine è, dunque, di circa l’1%.

Nel complesso, per le retribuzioni di 30 mila euro si ha, dunque, un aggravio di circa 1.670 € al Centro Nord e di quasi 2 mila Euro nel Mezzogiorno. L’onere, come si può vedere, è proporzionalmente maggiore, in valori assoluti e percentuali, al Sud, date le aliquote IRAP vigenti più elevate. Si può calcolare che il lavoro a termine, anche e soprattutto per effetto della non deducibilità integrale ai fini IRAP, viene a costare il 3,8% in più del lavoro stabile al Centro – Nord ed il 4,5% in più nel Mezzogiorno. Come si è visto questo maggior onere può essere eroso dal lato retributivo e il principio che il costo del lavoro precario deve essere più elevato rispetto a quello stabile si perde per strada.

[i] Carlo Dell’Aringa, Fedele De Novellis, Marina Barbini, Valeria Comegna (2018), L’esplosione dei contratti a termine: fattori ciclici o strutturali?, marzo

[ii]CISL – Centro Studi Ricerca e Formazione (2017), Il Barometro CISL del Benessere / Disagio delle Famiglie, www.cisl.it, ottobre

[iii]Veneto Lavoro (2017), Posti di lavoro fissi e lavoratori a termine?, Osservatorio Mercato del Lavoro, Novembre

[iv]A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 introduceva un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Si veda sotto per le esclusioni.