“Quando ero piccolo adoravo il circo, mi piacevano soprattutto gli animali. Ero attirato in particolar modo dall’elefante che, come scoprii più tardi, era l’animale preferito di tanti altri bambini.

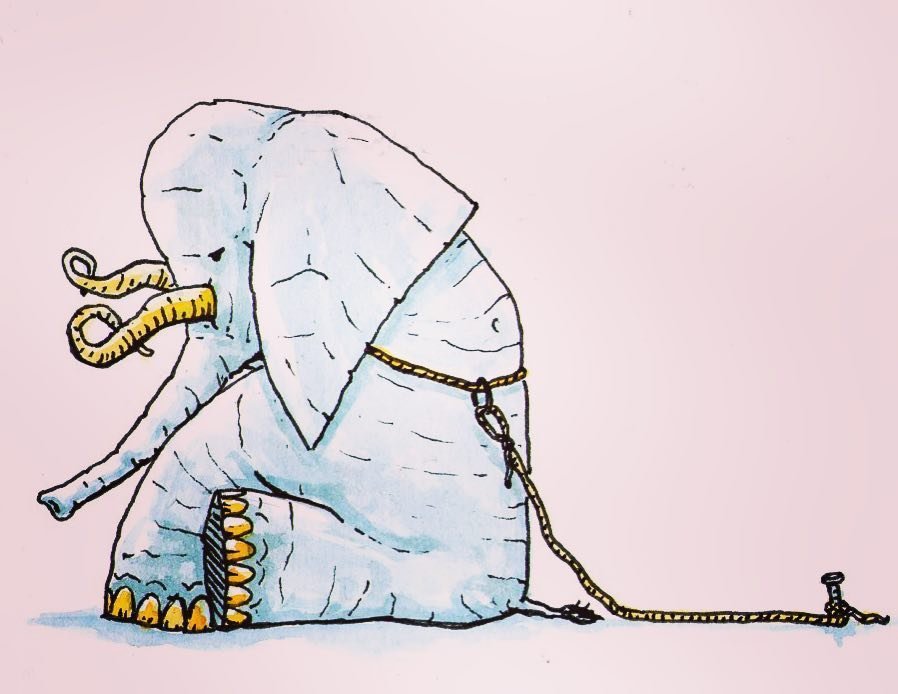

Durante lo spettacolo quel bestione faceva sfoggio di un peso, una dimensione e una forza davvero fuori dal comune. Ma dopo il suo numero, e fino ad un momento prima di entrare in scena, l’elefante era sempre legato ad un paletto conficcato nel suolo, con una catena che gli imprigionava una delle zampe. Eppure, il paletto era un minuscolo pezzo di legno piantato nel terreno soltanto per pochi centimetri. E anche se la catena era grossa e forte, mi pareva ovvio che un animale in grado di sradicare un albero potesse liberarsi facilmente di quel paletto e fuggire.

Era davvero un bel mistero. Che cosa lo teneva legato, allora? Perché non scappava?

Quando avevo cinque o sei anni nutrivo ancora fiducia nella saggezza dei grandi. Allora chiesi a un maestro, a un padre o a uno zio di risolvere il mistero dell’elefante. Qualcuno di loro mi spiegò che l’elefante non scappava perché era ammaestrato. Allora posi la domanda ovvia: “Se è ammaestrato, perché lo incatenano?”. Non ricordo di aver ricevuto nessuna risposta coerente.

Con il passare del tempo dimenticai il mistero dell’elefante e del paletto e ci pensavo soltanto quando mi imbattevo in altre persone che si erano poste la stessa domanda.

Per mia fortuna, qualche anno fa ho scoperto che qualcuno era stato abbastanza saggio da trovare la risposta giusta: l’elefante del circo non scappa perché è stato legato a un paletto simile fin da quando era molto, molto piccolo.

Chiusi gli occhi e immaginai l’elefantino indifeso appena nato, legato al paletto. Sono sicuro che, in quel momento, l’elefantino provò a spingere, a tirare e sudava nel tentativo di liberarsi. Ma nonostante gli sforzi non ci riusciva perché quel paletto era troppo saldo per lui. Lo vedevo addormentarsi sfinito e il giorno dopo provarci di nuovo e così il giorno dopo e quello dopo ancora…

Finché un giorno, un giorno terribile per la sua storia, l’animale accettò l’impotenza rassegnandosi al proprio destino. L’elefante enorme e possente che vediamo al circo non scappa perché, poveretto, crede di non poterlo fare. Reca impresso il ricordo dell’impotenza sperimentata subito dopo la nascita.

E il brutto è che non è mai più ritornato seriamente su quel ricordo. E non ha mai più messo alla prova la sua forza, mai più…”

“L’elefante incatenato” è un breve racconto dello scrittore argentino Jorge Bucay che ci parla dell’impotenza appresa. Questo meccanismo, studiato dallo psicologo statunitense Martin Seligman, richiama la condizione di chi non tenta di uscire da una situazione negativa perché il passato gli ha dimostrato che non c’è nulla da fare. Il fenomeno può essere riscontrato in tutte le aree della nostra vita, professionale, sociale e personale. Nel settore professionale è comune perché in molti ambienti di lavoro spesso vengono messi degli ostacoli al cambiamento. Quando una persona ha proposto nuove idee e tutte sono state respinte, finisce per adattarsi al suo ruolo e diventa passivo senza alcuna motivazione.

Si trova anche a livello personale, specialmente in quelle persone a cui sono state poste molte limitazioni o etichette quando erano bambini e non gli è stato insegnato a gestire i fallimenti. Se una persona cresce con l’idea di essere incapace, trascinerà con sé questa idea per gran parte della vita ed essa si trasformerà in un limite al suo sviluppo. Ecco perché frasi come: “non provarci neppure perché non ce la farai” o “sei un buono a nulla” diventano una lapide che danneggia l’autostima e la dignità. Chi le ha ascoltate durante tutta la sua infanzia non solo avrà paura delle sfide, ma non sarà neppure in grado di individuare le buone opportunità.

Naturalmente, accade anche a livello sociale, quando si impone la credenza che facciamo quello che facciamo, nulla cambierà, quindi ci rassegniamo al sistema politico, economico e sociale. Molta apatia sociale tipica del nostro momento storico deriva dalla sensazione che nulla può cambiare, malgrado i molti sforzi fatti nel passato. L’impotenza può essere appresa non solo a partire dalla propria esperienza personale, ma anche guardando gli altri. Parliamo in questo caso di “impotenza vicaria”. Quando un cinquantenne perde il posto di lavoro e ha già visto altri amici e colleghi della stessa età provare a rientrare nel mercato del lavoro senza successo è possibile che non ci provi neanche.

All’esordio di questa nuova crisi recessiva mi sembra di notare ancora alcuni comportamenti che in qualche modo possono richiamare questo fenomeno. Da più parti si nota la richiesta di una classe dirigente, privata e pubblica, più adeguata alle difficoltà che ci attendono. Occorre un nuovo patto tra le forze sociali per favorire l’occupazione con nuove regole più adeguate alle particolarissime necessità, vanno progettate nuove politiche attive del lavoro oggi assolutamente assenti, è necessario il varo di politiche industriali e più ancora di un progetto di Paese che nessuno sembra avere. Progetti estremamente ambiziosi che richiederebbero una mobilitazione delle forze più attive del Paese le quali, invece, sembrano latitare. Io credo, anche in conseguenza di quell’impotenza appresa o vicaria da cui dovremmo tutti cercare di liberarci, ognuno a partire dal suo specifico ambito.

*da HR on line, n.15/2020