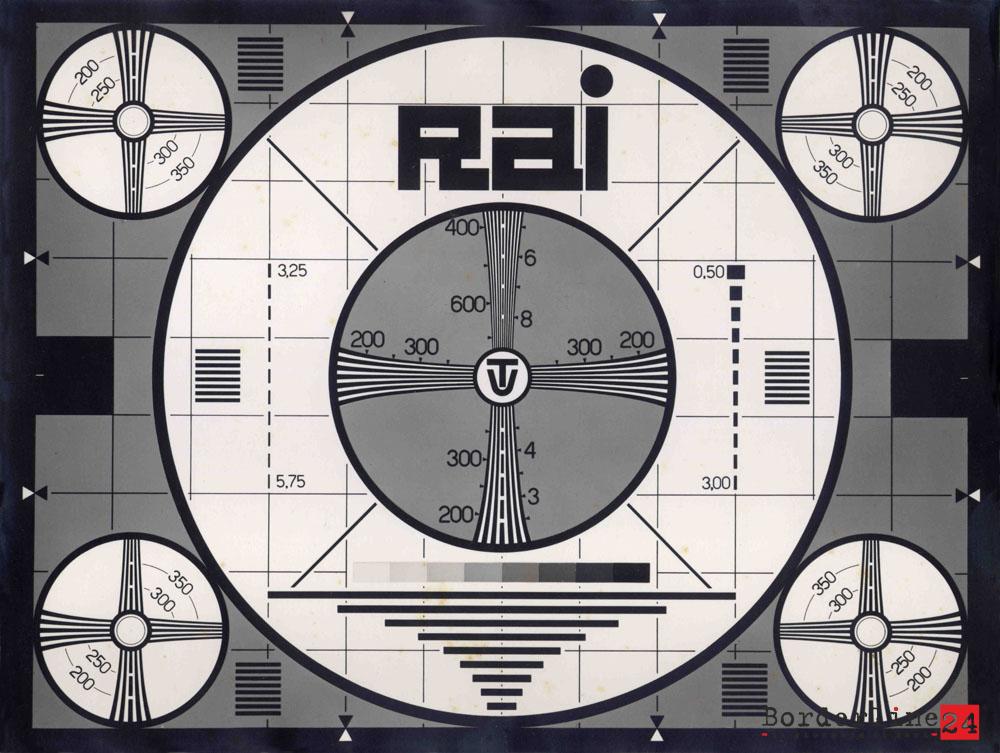

Prima della Brexit e con forza ancor maggiore dopo l’uscita dalla UE, l’industria del racconto è il pezzo forte della Gran Bretagna nel definire il posto proprio in mezzo al mondo. Alla cura del settore la classe dirigente inglese ha dedicato da sempre ogni attenzione. Negli anni ’20 si mise al riparo dall’incombere del prodotto americano inventando il monopolio della radio. Furono i primi a costituirlo, ancora prima dell’EIAR mussoliniana. Dopo la guerra ne fecero il fulcro di un Servizio Pubblico inteso come “sistema” da sviluppare mano a mano con aziende pubbliche e private. Non un sistema “misto”, ma un LEGO di soggetti ben distinti. Rispetto al quale, lo diciamo di passata, la RAI stessa, con Bernabei, ha accennato per un attimo a rendersi sistema, ma poi s’è acconciata al caravanserraglio anti sistema del “facciamoci i fatti nostri”, col Cavallo lottizzato e il Biscione dal monopolio assicurato.

Il modello UK di produzione “indipendente”

La Gran Bretagna nel frattempo tirava dritto allo sviluppo di una potente produzione indipendente, che alimentava i palinsesti inglesi per rimbalzare da lì su quelli esteri. La spinta finale prese corpo all’inizio del millennio, con un insieme di norme che impedivano ai broadcaster di praticare l’autarchia con la produzione “interna”, oltre che con incentivi tributari che spianavano la strada al produrre in ogni modo. Qualche parallela norma di sostegno esisteva anche in Italia, ma prima del governo Monti (e del CdA Rai da questo nominato) garantiva il potere d’elemosina e il piacere riconoscente degli amici.

Da allora l’industria inglese ha continuato a crescere al punto che, come rileva la stampa del Paese, la spesa produttiva è cresciuta da 1,5 a 4,5 miliardi annuali di euro, mentre noi, che pure attraversiamo un buon momento, ci aggiriamo sul miliardo.

La spinta alla richiesta di prodotto proviene, com’è noto, dai servizi in streaming (a partire da Netflix e Amazon) che non solo richiedono più ore di prodotto, ma li vogliono anche di “visibile valore”, scansando le storie intime realizzate fra camera e cucina. La conseguenza è che l’ampia riserva di talenti inglese è pienamente utilizzata, nuovi studi sono in costruzione, la gioventù s’addestra nel mestiere, la manifattura dell’audiovisivo si sparge in centri provinciali, dalla Scozia allo Yorkshire, dove un tempo solo la voglia dei voti di collegio riusciva a imporre l’esistenza di qualche brandello della filiera audiovisiva.

Il segreto del successo non risiede nel vantaggio dell’inglese in quanto “lingua globale”. Recitare in inglese poteva essere importante quando il mercato USA decideva la sorte commerciale. Oggi il vantaggio linguistico dell’inglese d’Oltre Manica è ridimensionato e continuamente s’assottiglia mano a mano che le piattaforme entrano nelle case in giro per il mondo, si diramano nei mercati asiatici, ronzano attorno a quello della Cina (che accortamente si protegge come avesse imparato la lezione dei liberali inglese degli anni ’20 in mezzo alle due guerre), sollecitano anche il contributo di produttori ovunque radicati – qualcosa dagli italiani e non di meno da turchi, tedeschi, scandinavi, indiani e così via – per colpire in profondità ogni mercato.

Il segreto autentico della fortuna dell’audiovisivo inglese sta nella “pianificazione adattabile” al divenire delle nuove circostanze, nell’intervento della legge per orientare, ma non per dirigere e gestire.

Un’esperienza, lasciandoci per un momento divagare, che ridicolizza le chiacchiere su liberismo e statalismo che s’ammantano di filosofia, ma rivelano la corda e la spinta di qualche cordata momentanea, legata dalla paura o dalla brama.

Attendendo l’ VIII Commissione Senatoria

Certo che il senso pratico al servizio dell’interesse nazionale uno se non ce l’ha non se lo può inventare. E percepiamo in giro lo scetticismo con cui si attende che l’VIII Commissione del Senato riprenda, come ha giurato prima delle ferie, il confronto dei progetti di legge e delle idee riguardanti la Riforma della Rai.

A giudicare dalle carte finora agli atti, c’è una Lega che, col DDL n° 2263 del 7 giugno vagheggia una Rai più “regionale” mentre i DDL di PD Leu e Italia Viva punta a spostare la proprietà dal Governo in altre mani, ad esempio una Fondazione, che la tengano al riparo dalle beghe quotidiane fra i partiti. Ma entrambi i progetti hanno il nemico al proprio interno: quello leghista non s’avventura a dire da dove dovrebbero provenire le risorse (e sventola perfino di abolire il canone); gli altri affidano la Fondazione o chi per essa alle cure del Parlamento che, per sua natura, quando nomina punta alla rappresentanza e non all’indipendenza. Il merito di entrambi gli approcci è di dare corso comunque ad un confronto. Che disgraziatamente, avverrà in italiano, anzi che in inglese.