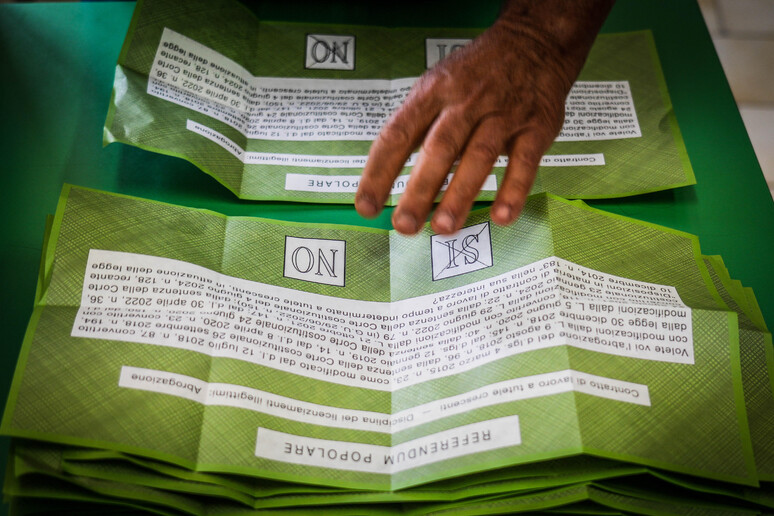

I 4 referendum sul lavoro (promossi dalla CGIL) e quello sulla cittadinanza (promosso da +Europa), dell’8 e 9 giugno, ancora prima d’essere celebrati sono stati trasformati dalle forze politiche del centrosinistra che variamente li appoggiavano – Partito democratico (PD), Alleanza verdi e sinistra (AVS), Movimento 5 Stelle (M5S) per il tema del lavoro; Italia viva, Azione, +Europa,PD, AVS, senza il M5S, per il tema

della cittadinanza – in un grande sondaggio interno all’area di centrosinistra. Capacità di mobilitazione del proprio elettorato, linea politica, leadership: queste erano le vere domande poste.

La «non vittoria»per non dire «sconfitta»

Il fatto che i referendum non avrebbero raggiunto il quorum costituzionale (il 50% più 1 degli elettori) era abbastanza prevedibile, visto l’andamento dei referendum degli ultimi 25 anni, nei quali solo 1 su 8 ha ottenuto il quorum (quello sul nucleare del 2011), mentre la partecipazione elettorale è costantemente calata. Dal 1999 è ormai abbastanza assodato che per fare fallire un referendum basta una quota d’«astensionismo strategico» a cui si somma l’astensionismo divenuto «fisiologico».

Così in questo caso la quota di partecipazione si è fermata al 30,6%.

Per vincere politicamente un referendum perso in partenza ci si è così inventati (lo ha fatto il senatore del PD Francesco Boccia) un quorum diverso: quello che supera, nel voto favorevole a uno dei quesiti, la somma dei voti della coalizione di Governo che nel 2022 ha vinto le elezioni, nonché quella del «campo largo» del centrosinistra.

Nel 2022 il centrodestra ha preso alla Camera 12,3 milioni di voti, i «sì» al referendum più votato (quello sui licenziamenti) sono arrivati al limite di quel risultato: 12,25.

Si fonda qui la tesi coniata nel 2013 da PierLuigi Bersani e oggi ripresa da Maurizio Landini, segretario della CGIL, della «non vittoria», che è certamente una «non sconfitta».

Se si guarda alla mobilitazione del centrosinistra, (l’Istituto Cattaneo correttamente parametra i dati con le elezioni europee del 2024), il numero assoluto di «sì» al referendum sui licenziamenti è superiore ai voti ottenuti alle europee dai partiti che lo sostenevano (AVS, PD, M5S), ma inferiore al numero di elettori del «campo largo».

L’Istituto Cattaneo mostra come «i sostenitori del “sì” abbiano ottenuto un risultato migliore di quanto sarebbe stato prevedibile ipotizzando un perfetto allineamento tra le posizioni di elettori e partiti nel caso dei referendum sul lavoro e un risultato significativamente peggiore nel caso del referendum sulla cittadinanza».

E conclude: «Già questo è sufficiente a indicare che i risultati della tornata referendaria non possono essere interpretati come la prova di conferme e cambiamenti dell’equilibrio elettorale tra i partiti».

Quanto al referendum sulla cittadinanza – il meno ideologico – è quello che ha fatto il risultato peggiore, con un forte disallineamento tra indicazione dei partiti e voto, portando a un 35% di «no». In questo caso se i «sì» ai quesiti sul «Jobs Act» fossero tali da smentire il Governo, il risultato del referendum sull’immigrazione e il diritto di cittadinanza avrebbe smentito l’opposizione.

Non ha molto senso confrontare i voti referendari con quelli delle elezioni politiche. Basti ricordare che al referendum costituzionale del 2016, pur perdendo, Matteo Renzi ottenne il 40% dei voti, cosa che non mancò di rivendicare; ma due anni dopo, alle elezioni politiche, si fermò a un disastroso 18%.

Un PD regredito allunga la vita al Governo Meloni

La seconda questione è quella sulla linea del centrosinistra, che verte sull’identità politica del PD. In questo caso la situazione è persino peggiore. Soprattutto i 4 referendum sul lavoro miravano, anche per la loro carica simbolica, abrogando il Jobs Act legiferato da un Governo di centrosinistra, a definire una linea politica diversa del PD e dell’intero campo del centrosinistra.

Il PD di Elly Schlein è in fase politica regressiva rispetto al progetto iniziale. Il partito che la segretaria ha in mente, a trazione CGIL e in competizione con i 5 Stelle per la leadership, è un partito di sinistra movimentista, fortemente identitario e radicale, che segue un modello primonovecentesco.

Esso assomiglia a quello che un tempo si definiva un partito a orientamento massimalista, il quale aveva in sé la pretesa d’identificare nella dimensione radicale la purezza politica e la dimensione morale. Si tratta di una figura politica arcaica, che non si assume responsabilità per l’intero paese, molto lontana dal riformismo e dalla forma democratica del centrosinistra.

Una figura politica che parla a una quota dell’elettorato di sinistra, che non si candida a governare, ma a salvare se stessa stando permanentemente all’opposizione, tranne che nelle storiche regioni rosse, dove i consensi del vecchio Partito comunista reggono e il pragmatismo impera.

Radicalismo più pragmatismo, traducono e trasformano di fatto la politica in moralismo più nichilismo. Su questa strada per Schlein è difficile anche competere con Giuseppe Conte per la leadership del «campo progressista». Inventandosi una qualche politica pacifista, Conte ha maggiori possibilità di prendere anche una parte del voto cattolico.

Che siano stati Enrico Letta (in accordo con Pier Luigi Bersani) e Dario Franceschini a promuovere alla segreteria del PD Elly Schlein contro Stefano Bonaccini racconta molto anche della fine del cattolicesimo democratico nonché d’ogni versione riformista. In un partito come il PD che, pur chiamandosi democratico, non ha mai celebrato un congresso, dove le assemblee si chiudono con votazioni all’unanimità, non può crescere, al centro come in periferia, una cultura social-liberale e liberal-democratica. Lo sbandamento sulla politica estera ne è la riprova.

Gli effetti negativi sui rapporti sindacali

La sconfitta referendaria ha dato immediatamente i suoi frutti avvelenati anche all’interno delle relazioni sindacali tra CGIL e CISL. Al di là degli opportunismi individuali – difficile immaginare diversamente la scelta dell’ex segretario della CISL, Luigi Sbarra, di passare direttamente con Fratelli d’Italia e andare al Governo – la rottura tra CGIL e CISL segna un ulteriore arretramento della posizione del PD.

Con la segreteria Schlein, la CISL non ha mai avuto interlocuzioni significative, anzi il nuovo PD si è astenuto in Parlamento sulla legge popolare, promossa dalla CISL, sulla partecipazione agli utili delle imprese, firmata anche da esponenti dello stesso PD. Un’iniziativa che non piaceva a Landini, passata in Parlamento con i voti del centrodestra. E non è un caso che la dichiarazione di voto del PD al Senato sia stata affidata a Susanna Camusso, già segretaria della CGIL. A quel punto Annamaria Furlan, segretaria della CISL prima di Sbarra, è uscita dal PD.

Davvero il referendum ha manifestato il fatto di non volere l’alternativa al Governo, cosa che consente a Giorgia Meloni di rimanere a lungo al potere.

Il caso Sbarra segnala anche l’avvio della campagna acquisti da parte di Meloni nel campo riformatore, per rafforzarsi in senso moderato e provare a cambiare lentamente immagine.

Meloni sa che non esiste un’alternativa al suo Governo, che una crisi è possibile solo per implosione interna della sua maggioranza, non per la proposta politica delle opposizioni che non c’è.

Questa situazione le offre un tempo prezioso per provare a uscire dalla sindrome del 4%, senza pagare granché alla storia e ai suoi diversi passati.

Ancora una volta nella storia italiana una sinistra massimalista e antagonista regala il campo alle destre.

Se i riformisti esistono ancora, è bene che provino a battere un colpo.

*da Il Regno, n 12, 2025

** Direttore de IL Regno