Manpower ha presentato al Word Economic Forum di Davos un rapporto dal titolo significativo “The New Human AGe: 2023 Workforce Trends”, nel quale – oltre a molte importanti informazioni – si rende noto che 8 italiani su 10 sono disponibili a cambiare lavoro. Si può obiettare che la domanda fosse molto generica, ma il solo fatto che soltanto 2 persone su 10 sono soddisfatte del proprio lavoro, la dice lunga sulla criticità in cui versa il mercato del lavoro.

Da un lato, registra livelli di disoccupazione – specie giovanile – sempre a due cifre, anche se in pigra discesa rispetto al 2019, anno antecedente la pandemia. Riguarda per lo più i giovani, ma anche i meno giovani che vedono sparire le vecchie professionalità. Ci stiamo lasciando alle spalle la società industriale e stiamo facendo i conti con quella cibernetica. E non sono solo rose e fiori.

Dall’altro lato, vi è una inedita vivacità tra gli occupati. Nei primi 6 mesi del 2022 più di 1.000.000 ha cessato il rapporto di lavoro preesistente proseguendo il trend del 2021 quando ad uscire sono stati circa 2.000.000 (leggere Patella, Petrucci). La società di recruitment Oliver James ha rielaborato i dati ANPAL, informandoci che il 50% dei dimissionari aveva sottoscritto un nuovo contratto di lavoro entro il mese successivo. Questo vuol dire che la stragrande maggioranza di quelli che hanno abbandonato il lavoro, ne hanno trovato uno nuovo o lo aveva già assicurato.

Questa enorme mobilità lavorativa ha molte motivazioni che meriterebbero approfondimenti statistici che finora non sono disponibili. Ma si può, con sufficiente certezza, ritenere che si cambia lavoro innanzitutto e soprattutto per aumenti salariali, avvicinamento ai luoghi di vita, migliori condizioni ambientali.

In un mercato del lavoro che lamenta da tempo l’assenza di più di 300.000 competenze professionali di qualità (medici, paramedici, economisti, ingegneri, matematici, tecnici di informatica) è ovvio che si sia sviluppato il fenomeno della fuga da dove si sta peggio e si guadagna di meno a dove si sta meglio e con busta paga più pesante. Per i più professionalizzati è un momento di buone opportunità che il mercato offre un po’ ovunque, ma soprattutto al Centro Nord e in tutti i settori privati.

Questo far da sé, non cancella tensioni più ampie. Esiste un più generale malumore, dovuto anche all’inflazione che taglieggia il potere d’acquisto dei salari degli occupati. Nell’insieme, è un campanello d’allarme per i sindacati, specie nei settori dove sono scaduti i contratti, per quanto riguarda l’importanza che assumerà la richiesta salariale. Non si tratterà di chiedere di più. Ma anche di come correlarla alla crescita della produttività, condizione essenziale per non avere ricadute negative sul piano occupazionale (leggere Viviani).

Non va sottovalutato neanche un secondo fenomeno che potrebbe allargarsi: la convenienza a cambiare tipo di contratto, anche rimanendo a fare lo stesso lavoro. C’è una crescente convenienza a passare da dipendente ad autonomo per effetto della tassazione di favore che la flat tax alimenta soprattutto per le fasce alte di professionalità (leggere Benetti). Per molti, per varie ragioni non necessariamente coercitive, può risultare allettante “mettersi in proprio”, riorganizzando così la propria vita. Se sul piano individuale può risultare un incentivo positivo, anche se nel breve periodo (incomberebbe su di essi il rischio di una bassa pensione), in termini collettivi preparerebbe un disastro per le casse dello Stato e per il finanziamento del welfare. Un altro campanello d’allerta per i sindacati, in particolare.

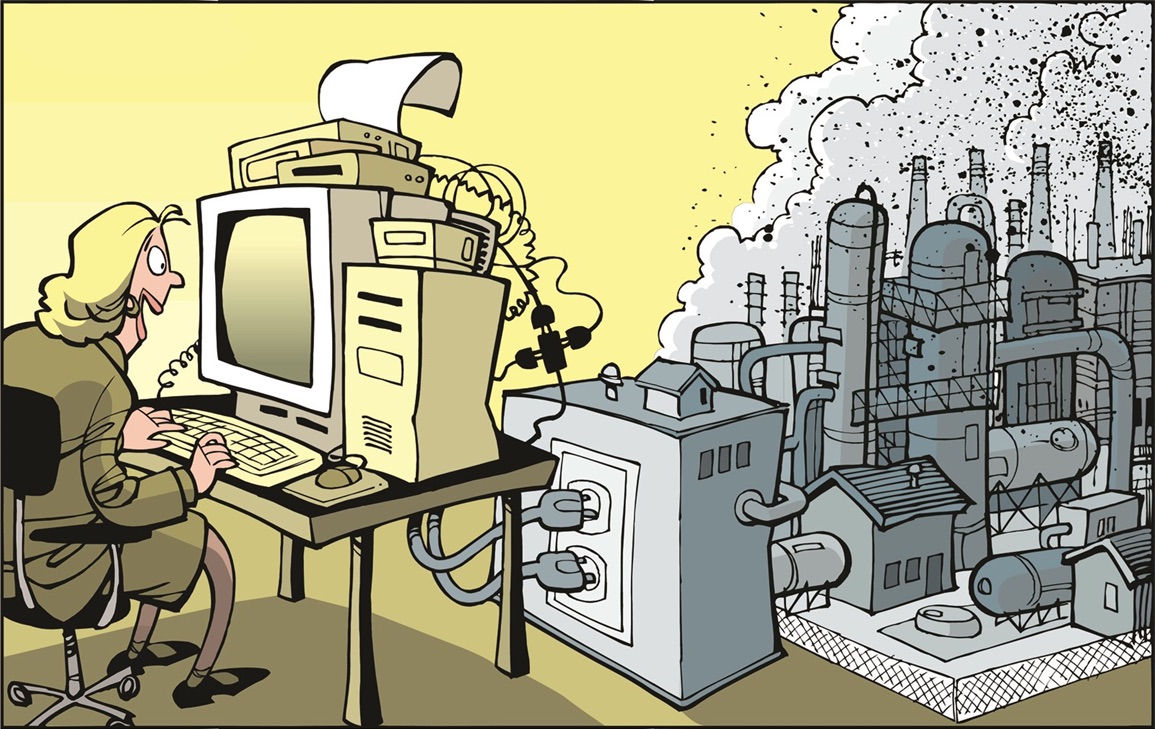

Un terzo aspetto della “grande dimissione”, quello più gettonato sulla stampa, è espresso dell’aumento della insoddisfazione circa il rapporto tra vita e lavoro. E’ fenomeno mondiale e pertanto ancora più intrigante. Si ripropone la questione della libertà “nel” lavoro o “dal” lavoro, per un po’ di tempo sopita dall’emergenza occupazionale e dalla stagnazione economica. La contemporaneità della sperimentazione durante la pandemia dello smart working e della ripresa degli investimenti in nuovi sistemi produttivi e organizzativi, sembra riproporli entrambi. Libertà “nel” lavoro, perché stanno emergendo forme di spersonalizzazione, deresponsabilizzazione e in prospettiva eliminazione delle persone dal lavoro concretamente svolto, attraverso l’uso e l’abuso dell’algoritmo. Libertà “dal” lavoro, perché è crescente il bisogno o desiderio di avere più tempo per sé, per la famiglia, per le relazioni interpersonali (leggere Lavorosì). In ballo c’è la distribuzione del tempo di lavoro nell’arco dell’anno, prima ancora della riduzione pura e semplice delle ore lavorate.

Per chi si occupa di lavoro per studio, per attività professionale, per mestiere contrattuale si apre uno scenario a più incognite e ogni tentativo di gestire le tendenze senza molte frizioni o conflitti, non può che giovarsi di valutazioni molto articolate. Sempre più le ricette saranno di tipo sartoriale. Sta già succedendo che molte aziende medie e grandi si esercitano nella introduzione, con o senza intesa tra le parti sociali, di sistemi organizzativi più attenti alle aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici, moduli d’orario settimanali o annuali flessibili, criteri valutativi di evoluzione delle professionalità e delle retribuzioni in una logica partecipativa.

A nessuno conviene che si diffonda la cultura del quietquitting (in altri tempi si diceva “sciopero bianco” l’attitudine a fare lo stretto necessario previsto dalle regole aziendali) come reazione ad un disinteresse manageriale verso le esigenze emergenti tra i lavoratori vecchi e giovani e ad una blanda e rituale attenzione da parte dei sindacati.