Nel dibattito politico il tema dei salari e della giusta retribuzione hanno sperimentato un’inattesa accelerazione e un sorprendente consenso tra le parti politiche. Questa è senz’altro una buona notizia visto l’aumento della povertà, anche tra i lavoratori (i cosiddetti “working poors”), come recentemente certificato dall’Istat e dal Cnel nel Rapporto sul mercato del lavoro. Si stima che il lavoro povero interessi oltre 3 milioni di individui, concentrati soprattutto in alcuni settori e in alcuni gruppi sociali come i giovani e i lavoratori meno qualificati. Il lavoro povero è aumentato durante la crisi, ma anche nella fase di ripresa occupazionale la maggioranza dei posti di lavoro creati sono soprattutto nelle basse qualifiche e a basso salario. Non bisogna inoltre dimenticare che il volume dell’occupazione nel nostro paese, considerando l’aumento del lavoro part-time spesso involontario, non ha ancora recuperato i livelli pre-crisi e che la disoccupazione, soprattutto tra i giovani, è ancora molto elevata. Oltre alla diffusione del lavoro povero, anche i livelli dei salari hanno subìto forme di dumping contrattuale in seguito alla proliferazione di contratti collettivi firmati da organizzazioni poco rappresentative (i cosiddetti “contratti pirata”). L’assenza di un meccanismo di estensione erga omnes dei contratti collettivi, a cui alcuni dei disegni di legge in discussione al Parlamento cercano di porre rimedio, hanno di fatto aperto ampi margini di discrezionalità alle imprese che, soprattutto in alcuni comparti, hanno fatto shopping contrattuale applicando accordi economicamente più convenienti con minimi tabellari più bassi e minori garanzie accessorie. Alcuni studi mostrano come, in media, il 10% dei lavoratori dipendenti, con punte fino al 30% in alcuni comparti, siano pagati al di sotto dei minimi tabellari definiti dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi.

A fronte di questa situazione e dell’eterogeneità delle condizioni economiche tra i comparti e i territori, sembra lecito domandarsi se l’introduzione di un salario minimo legale in Italia possa contribuire ad arginare la deriva contrattuale e contrastare la diffusione del lavoro povero? Uno sguardo all’esperienza dei paesi europei che da tempo si sono dotati di un salario minimo, e a quelli che lo hanno introdotto più recentemente, può aiutare a capire meglio i termini del dibattito che le forze politiche e le parti sociali stanno affrontando in preparazione al dibattito parlamentare. Un primo elemento da prendere in considerazione riguarda il livello a cui viene fissato il salario minimo.

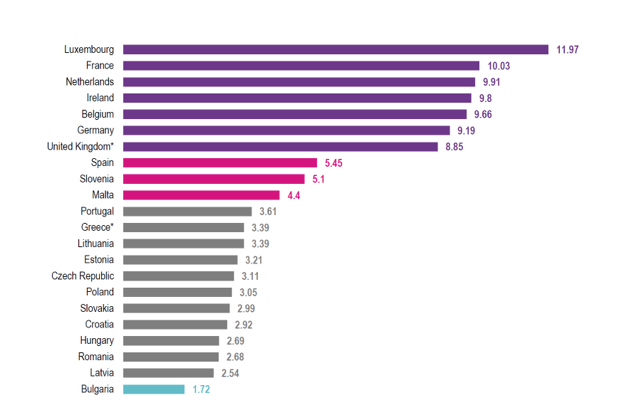

Nei paesi europei in cui è presente un salario minimo legale, i livelli sono assai differenziati. In alcuni paesi, come Lussemburgo, Irlanda, Olanda, Belgio, Francia, Germania e Regno Unito, il salario minimo è molto elevato, da minimi orari pari a 11,97€ del Lussemburgo a 7,85€ del Regno Unito. Il gruppo di paesi con livelli intermedi di salario minimo comprende invece Spagna, Slovenia, Malta, Grecia e Portogallo in cui i minimi legali vanno dai 5,450€ della Spagna ai 3,39€ della Grecia. ll gruppo di paesi di più recente ingresso nell’Unione europea mostra invece minimi legali molto più bassi – dai 3,05€ della Polonia ai 1,72€ della Bulgaria – e una maggiore quota di lavoro povero.

Figura 1 – Minimi salariali orari in Europa (in euro)

Fonte: WSI Report No. 46e, March 2019 (pag 4)

Il confronto tra i livelli nominali dei minimi retributivi, tuttavia, rischia di essere fuorviante a fronte delle marcate differenze nella produttività e nel potere di acquisto delle retribuzioni. Un modo per effettuare dei confronti tra paesi è quello di rapportare i minimi retributivi al livello mediano dei salari calcolando l’indice di Kaitz (percentuale del minimo rispetto al salario mediano). Il confronto condotto in questo modo presenta interessanti differenze. Tra i paesi europei, Francia, Portogallo, Romania e Slovenia presentano gli indici di Kaitz più elevati, prossimi o superiori al 60%, gli altri paesi si collocano tra il 50% e il 40% (Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo e Olanda), mentre Estonia, Repubblica Ceca e Spagna sono vicino al 40%.

Figura 2 – Indici di Kaitz del salario minimo legale in Europa e US (in percentuale del salario mediano)

Fonte: WSI Report No. 46e, March 2019 (pag. 7)

L’OCSE ha calcolato che l’introduzione di un salario minimo legale del nostro ordinamento ad un livello di 9€ (lordi) ci collocherebbe immediatamente nel gruppo di paesi con un indice di Kaitz superiore a 60, se invece il livello minimo fosse di 9€ (netti) saremmo in assoluto il paese con i minimi relativi più elevati in Europa.

A fronte di questi dati sorprende come nel dibattito, e nei disegni di legge in discussione, il tema del salario minimo sia affrontato quasi esclusivamente in termini di “dignità” dei lavoratori, quasi dimenticando come vi sia un trade-off tra salari e occupazione, tra costo del lavoro e competitività delle imprese. Sebbene le analisi economiche relative agli effetti del salario minimo su occupazione e orari di lavoro siano abbastanza controversi, tuttavia un punto che trova ampio consenso tra gli economisti è il seguente: mentre livelli moderati del salario minimo consentono di contenere le diseguaglianze salariali senza penalizzare i livelli occupazionali (anzi in alcuni casi favorendo la crescita occupazionale), livelli elevati spiazzano l’occupazione e le ore lavorate, soprattutto dei giovani e dei meno qualificati. Gli effetti complessivi sul benessere degli individui, sull’occupazione e sulle diseguaglianze vengono quindi a dipendere dal livello al quale il salario minimo viene fissato. Un livello troppo basso rischia di essere inefficace, mentre se il livello è troppo alto gli effetti rischiano di essere controproducenti spiazzando occupazione e aumentando le diseguaglianze.

Il rischio maggiore che si presenta nella fretta con cui il governo intende affrontare il tema della regolazione dei minimi salariali è quello di un suo utilizzo a fini politici, in effetti non nuovo nel panorama internazionale. Basta guardare alla promessa di Bernie Sanders, in corsa per le presidenziali negli Stati Uniti, di portare il salario minimo federale (orario) a 15$; oppure di Emmanuel Macron, di fronte alle proteste dei “gilet gialli”, di aumentare lo SMIC francese (mensile) di 100€. Con le elezioni europee alle porte il rischio è molto elevato. Per evitare che uno strumento utile e necessario al nostro mercato del lavoro, che è già presente in 28 dei 36 paesi dell’OCSE e che convive agevolmente con sistemi di regolazione salariale molto diversi — sia nei paesi in cui la contrattazione collettiva è fortemente decentrata (paesi anglosassoni), sia nei paesi in cui la contrattazione collettiva è articolata per settori produttivi (Europa continentale) –, si trasformi in un’arma a doppio taglio con effetti dannosi per le imprese e per i lavoratori più deboli, alcune cautele sarebbero necessarie. In primo luogo, sembra necessario che l’introduzione di un salario minimo in un mercato del lavoro, come il nostro, che pur da tempo soffre di vari mali — come la crescita dei “contratti pirata” e la diffusione di forme di lavoro precario (“riders”, lavoro in cooperativa) –, eviti di scardinare l’attuale assetto di regolazione dei salari. Pertanto sarebbe opportuno separare, nei provvedimenti legislativi in discussione, il disegno complessivo dello strumento del salario minimo, dal livello monetario al quale lo stesso debba essere fissato, e dalle modalità di adeguamento nel tempo. Il compito di istruire e proporre al Parlamento il livello a cui fissare il salario minimo potrebbe essere demandato, come già avviene in molti altri paesi (Francia, Regno Unito, Germania) ad un’agenzia indipendente composta da esponenti delle parti sociali e da esperti. In alternativa, per evitare di creare nuovi organismi, si potrebbe investire il Cnel di tale compito. In secondo luogo, il salario minimo non dovrebbe interferire eccessivamente con il sistema di relazioni industriali con cui vengono fissati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, i minimi retributivi tabellari. Il salario minimo dovrebbe svolgere una funzione di “minimo di garanzia” (una sorta di “minimum minimorum”) per tutti quei lavoratori che non godono della copertura dei CCNL firmati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, oppure per quei lavoratori che a vario titolo si trovano in lavori con scarse tutele per i quali il salario minimo orario potrebbe fungere da riferimento indipendentemente dal tipo di contratto applicato. In questo contesto, anche a fronte della progressiva erosione dell’efficacia dei CCNL, il salario minimo potrebbe costituire un valido complemento alla contrattazione collettiva e non un sostituto come viene spesso sostenuto. Infine, data l’eterogeneità delle imprese e dei territori sul territorio nazionale, pur nella inderogabilità dei minimi salariali di legge, il sistema dovrebbe godere di una certa flessibilità escludendo, come già avviene negli altri paesi, alcune categorie di lavoratori (molto giovani, apprendisti, ecc.), e consentire alla contrattazione collettiva di secondo livello, a fronte di situazioni di comprovata difficoltà per le imprese o i territori, di derogare temporaneamente ai minimi salariali, proprio per evitare di penalizzare quei lavoratori che maggiormente rischiano di essere spiazzati nella disoccupazione o nell’economia sommersa.

*Professore di Economia politica all’Università Cattolica di Milano. E’ membro del CNEL.