Una vicenda che riguarda un personaggio molto noto della politica, in questi giorni sulle pagine dei giornali, riporta alla memoria le discussioni che nacquero nella Roma repubblicana in merito alle attività economiche della classe dirigente, senatoriale e magistratuale. Riporta alla memoria anche le soluzioni normative che furono adottate per guadagnare alla repubblica una classe dirigente che, non distratta dagli affari, fosse dedita solo al bene della repubblica.

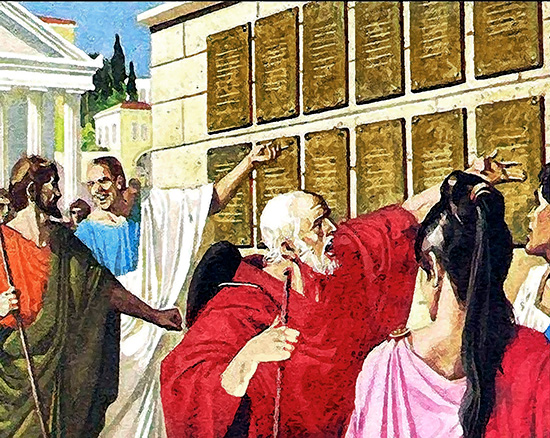

Tito Livio riferisce (nella Storia di Roma) che nel 218/217 a. C. fu approvata una legge, proposta dal tribuno della plebe Quinto Claudio, di cui non si conoscono altre iniziative ed altri meriti, per limitare le attività economiche dei senatori e dei magistrati. La legge riscosse un grande favore nelle discussioni avvenute nelle assemblee popolari, e con il favore del popolo giunse in Senato. Quinto Claudio, che non apparteneva alla potente gens Claudia, ma aveva evidentemente a cuore il futuro di Roma, espose in Senato il testo della legge e le ragioni per cui era necessaria la sua approvazione. Con la eloquenza di cui possiamo accreditare il tribuno della plebe, ci piace immaginare che illustrò i tempi difficili che la repubblica stava attraversando, valutò le notizie che provenivano dalla Spagna dove si addensavano gli eserciti cartaginesi pronti a piombare su Roma; criticò la distrazione della classe dirigente, lanciando ammonimenti sui rischi che incombevano e sulla necessità di porre immediati rimedi.

Quinto Claudio ricevette un’accoglienza che definire fredda è poco: fu accolto con ostilità, la legge fu osteggiata dall’intero corpo senatoriale; una sola voce si alzò a sua difesa, quella del senatore Caio Flaminio. Cosa proponeva Quinto Claudio al Senato? Non abbiamo purtroppo il testo della legge, ma solo il breve riassunto che si legge in Livio. La legge vietava a tutti i componenti dell’ordine, o meglio, della classe senatoria e ai loro figli nonché ai magistrati della repubblica, di possedere o utilizzare in qualunque forma contrattuale navi che avessero la capacità di stivare oltre 300 anfore.

Le anfore erano il contenitore più comune per il trasporto sia di liquidi, come olio e vino, sia di solidi come grano e olive. Era considerata quasi un’unità di misura: all’incirca l’anfora conteneva poco più di 24 litri di liquidi o di solidi. Quindi la stazza della nave non doveva superare le 80 tonnellate. Una nave di così piccole dimensioni non era idonea a viaggi di lunga percorrenza in mare aperto; era possibile un suo impiego solo bordeggiando sotto costa e facendo brevi traversate in acque tranquille. Inoltre il costo del viaggio in mare aperto di una nave così piccola diventava sproporzionato per il trasporto di così poche mercanzie.

Perché Quinto Claudio propose questa legge prima ai concilia plebis, che l’accolsero con acclamazione plebiscitaria e poi al Senato per la ratifica? Qual era il timore del tribuno e del popolo romano? E perché i senatori, con l’unica eccezione di Caio Flaminio, furono compatti nel tentativo di rifiutarla? Livio ci riporta che i senatori furono costretti ad approvarla obtorto collo solo perché fortemente la voleva il popolo e la legge quindi passò, ma, sottolinea Livio, invisa al Senato. Caio Flaminio, traditore dei suoi pari, col suo voto si procurò l’ostilità imperitura dei senatori, ma fu dal popolo eletto console e posto a capo delle legioni che affrontarono Annibale nella battaglia del Trasimeno. Di Quinto Claudio si persero le tracce: probabilmente si giocò in quella partita ogni chance e la sua carriera politica finì lì.

La tradizione, il mos maiorum, aveva forgiato un modello di nobilitas che non era attirata dalle ricchezze, ma perseguiva l’ideale della rettitudine e della nobiltà d’animo; la vita di chi voleva assumere magistrature e fare politica era dedicata totalmente al bene a alla grandezza della città; i suoi interessi erano il diritto, l’eloquenza, coltivare la memoria degli antenati ed eguagliarne le imprese. La nobilitas investiva i risparmi nella terra, l’unica attività degna di un nobile romano; non si occupava personalmente della gestione della sua villa rustica che era affidata ad un fattore, spesso un liberto; viveva in città, frugalmente, non cercava il lusso, vestiva abiti che erano confezionati in casa dalle donne di famiglia; mangiava i prodotti della sua terra. La sua giornata era dedicata a migliorare sé stesso, agli affari politici e militari, alla gestione della famiglia, all’educazione dei figli, ad onorare gli dei.

Questo modello aveva fatto la grandezza di Roma perché l’impegno intellettuale e militare della classe dirigente era rivolto esclusivamente al bene della città; le vicende che avvenivano intorno a Roma e il futuro da costruire erano interpretati dall’unica angolazione possibile: l’interesse di Roma. Gli interessi patrimoniali, personali o di classe, non erano ancora diventati lo scopo dell’attività politica; né tantomeno era un obbiettivo il potere personale.

Questo modello di nobile romano fu celebrato, alcuni decenni dopo, quando la classe dirigente cominciava a dimenticare le sue radici e il suo “dover essere”, da Catone il Maggiore nell’opera De agricultura, nella quale, oltre che dare insegnamenti sulle pratiche agricole, volle ricordare quali erano stati gli ideali dell’aristocrazia romana e quali dovevano essere quelli della classe dirigente dei suoi tempi.

Vediamo il contesto storico in cui si situa la legge Claudia.

Alla fine del terzo secolo avanti Cristo, Roma -che pure avendo conquistato gran parte della penisola italiana non era ancora divenuta la potenza egemone del mondo mediterraneo occidentale- cominciò a cambiare, guardando ad oriente. Mentre l’occidente, ossia la Gallia Narbonese, la Spagna e la Lusitania era un mondo arretrato anche rispetto a Roma, l’oriente mediterraneo invece, pur lontano e al momento irraggiungibile, era un mondo che attirava; di esso si conoscevano la grande cultura, le ricchezze dei regni, i lussi delle classi ricche, Si sapeva dei commerci intensi fra le sponde del mediterraneo, che avevano in Alessandria, Rodi e Corinto i grandi centri del commercio internazionale; giungevano a Roma voci di scambi commerciali addirittura con l’Etiopia, l’Arabia e l’India. Insomma l’oriente mediterraneo attirava gente intrepida, come erano i romani, per le possibilità che offriva di accumulare grandi ricchezze.

Il cielo però diventava minaccioso: Cartagine era preoccupata del vicino invadente che, sconfiggendola, l’aveva espulsa dalla Sicilia e stava estendendo un protettorato su alcune città della Spagna; non si sentiva sicura e pensò di adottare una politica di imperialismo difensivo, di prevenire cioè le mosse di Roma attaccandola sul suolo italico. L’occasione fu offerta dal movimentismo della Macedonia, guidata da un giovane re, Filippo V, smanioso di procurarsi un posto nella storia, che allargando i suoi domini verso ovest si proponeva di giungere fino al mar Ionio. Cartagine pensò che fosse il momento di attaccare Roma che era preoccupata per l’espansione di Filippo V, e preparò la guerra di invasione che sferrò proprio nel 218 a. C.

E qui interviene un oscuro tribuno della plebe, Quinto Claudio, che, come ha scritto Livio, portò avanti contro il parere del Senato e con l’aiuto del solo Caio Flaminio, la legge che porta il suo nome “ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimarn navem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset haberet, affinché nessun senatore o figlio di senatore abbia una nave adatta al mare che porti più di trecento anfore. La legge, in buona sostanza, negava alla classe dirigente romana di fare commerci marittimi.

Una particolarità della legge era che non prevedeva sanzioni a carico di chi l’avesse violata; non era prevista alcuna punizione, alcuna misura restrittiva personale; né erano previste misure a carico dell’impresa, quali le ammende o la confisca delle navi. Evidentemente il proponente la legge confidava nell’osservanza volontaria dei destinatari, e nell’intervento dei censori che avrebbero applicato le loro misure a protezione dell’istituzione e dello Stato. La legge in Roma funzionò: non si ha notizia di fondazione di imprese di commercio marittimo.

Dopo la guerra annibalica le attività economiche fra romani ed italici si intensificarono notevolmente; i soci italici che avevano aiutato Roma a sconfiggere il Cartaginese parteciparono ai benefici portati dalla vittoria. Sorsero molte imprese miste, di romani ed italici, con sede nelle città sociae, che si avvalevano della legislazione, generalmente meno rigida, delle città italiche: ciò che era proibito in Roma, ad esempio alti tassi di interesse sui prestiti, era consentito nel Piceno o in Apulia. La situazione stava sfuggendo di mano, ma Roma intervenne per “consigliare” alle città italiche, tramite l’istituto chiamato fundus fieri, l’adozione, nei settori sensibili alla moralità pubblica e al mos maiorum, delle leggi romane. E così anche questa scappatoia fu chiusa: i nobili romani dovettero piegarsi ai divieti che ponevano limiti alle loro attività economiche.

Già gli storiografi antichi si interrogarono sulle motivazioni di questa legge, e si formarono due correnti di pensiero.

La prima riteneva che la legge avesse uno scopo squisitamente politico: era necessario distogliere la classe dirigente dall’avviare attività commerciali che avrebbero distratto le persone dall’unica attività degna per un senatore: la cura della repubblica. Il commercio marittimo infatti richiedeva grandi investimenti, l’apertura di uffici, l’organizzazione di scali portuali con depositi e personale ausiliario; era necessario il ricorso al credito col rischio di finire in mano a “banchieri” poco scrupolosi. Inoltre il commercio marittimo era obbiettivamente un’attività ad alto rischio di perdita delle merci, per naufragio o pirateria. Se l’attività fosse andata male, la famiglia avrebbe messo a rischio la sua appartenenza alla classe senatoriale; i censori che periodicamente revisionavano l’elenco dei “padri” non avrebbero potuto non tener conto della bancarotta o della perdita del patrimonio avito.

Un’attività così complessa e rischiosa (era remunerativa proprio per questo!) avrebbe assorbito molta parte del tempo di un senatore, e soprattutto le sue energie psico-fisiche. E, da ultimo: sarebbe egli stato davvero libero nel formare il suo convincimento su ciò che conveniva alla repubblica fare per tutelare i suoi interessi nei vari scacchieri politici? o i suoi affari avrebbero interferito con l’interesse della repubblica?

Allo Stato servivano persone non solo capaci ed esperte, ma libere da preoccupazioni economiche; per questa ragione si era affermato il modello che abbiamo descritto innanzi: lo Stato aveva bisogno del giudizio e dell’azione di persone libere da condizionamenti personali, che non soffrissero conflitti di interessi fra i propri e quelli della repubblica.

Infine, per questa ed altre attività imprenditoriali anche rischiose come questa, c’era già una categoria di cittadini che se ne occupava: gli appartenenti alla classe equestre. Costoro gestivano industrie, commerci locali; erano costruttori, banchieri, curavano trasporti terrestri e marittimi. Ma soprattutto, ciò che più rilevava era che gli equestri non deliberavano la politica dello Stato, non dirigevano lo Stato (salvo che entrassero in politica assumendo i doveri dei nobili) e quindi non mettevano la repubblica a rischio di una decisione viziata da un interesse economico personale. Gli affari di un cavaliere, che andassero bene o male, non avrebbero mai toccato la repubblica o messo a rischio l’ordine politico con l’espulsione dal Senato dei membri compromessi a causa degli affari.

Una seconda tesi invece interpretò la legge Claudia come soluzione esclusivamente economica: non potendo investire in commerci marittimi i risparmi e i guadagni dell’attività agricola, la classe dirigente senatoriale avrebbe fatto investimenti in Italia, ampliato e migliorato le aziende agricole con netto incremento della produzione. L’economia se ne sarebbe giovata.

Entrambe le ipotesi sono plausibili, ma mentre l’intervento legislativo in economia non era né un compito né una preoccupazione dello Stato romano, fu invece sempre costante, sia in età repubblicana che in età imperiale, la vigilanza sulla correttezza della condotta dei senatori e dei magistrati che reggevano cariche o governavano le province. Il controllo, oltre che con le leggi veniva esercitato tramite i Censori, fra i cui compiti c’erano quelli di vigilare sulla moralità dei senatori, di denunciare i loro illeciti di ogni tipo, di rivedere periodicamente le liste dei senatori espellendo dal Senato membri giudicati, per tante ragioni, indegni di farne parte e quelli che non possedevano un patrimonio sufficiente a procurare loro una vita senza affanni economici.

L’attenzione a far rigare dritti gli uomini che esercitavano il potere si espresse, a partire da quando Roma divenne egemone nell’intero mediterraneo, anche in una serie di leggi dette “de repetundis”, la prima delle quali fu approvata nel 149 a C. La materia ebbe un assetto definitivo con Giulio Cesare e la sua legge del 59 a. C. che imponeva a tutti i detentori di posizioni di potere di astenersi da ogni atto “turpe” (cioè contrario a ciò che la gente si aspettava da un senatore o magistrato), che puniva chiunque si vendesse politicamente o accettasse donativi per oltre cento aurei all’anno. Il bonum tutelato da queste leggi era evidentemente la moralità pubblica, la credibilità delle istituzioni, la fiducia dei cittadini e dei provinciali nella correttezza dei governanti. Come si sa furono numerosissimi i processi contro senatori, magistrati e governatori. La pena era il pagamento ai danneggiati fino a quattro volte il maltolto o il danaro ricevuto e l’esilio, previa confisca del patrimonio a favore dell’erario.

Finché durò l’impero durarono queste leggi, e le attività economiche dei senatori ed esponenti apicali dello Stato rimasero preferibilmente legate all’agricoltura.

Il caso che occupa le prime pagine dei giornali riguarda, da quanto riferiscono le cronache, la crisi economica di alcune società che fanno capo ad un senatore con incarichi di governo. Sembra che da qualche tempo l’esercizio finanziario di queste società non sia positivo, sì che appare difficile l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie; alcuni ritardi avrebbero portato anche al deposito di una istanza di fallimento.

Ora, sia chiaro, non esiste una legge che vieti ad un eletto dal popolo al parlamento di svolgere attività imprenditoriale, e quindi è pienamente lecito che il senatore in questione svolga, come chiunque lo voglia, attività d’impresa. Immaginiamo che il senatore in questione, essendo persona corretta e per bene, voglia soddisfare le attese dei creditori e lo farà senz’altro. Ma avrà la preoccupazione di reperire, nell’immediato i mezzi finanziari, e, poi, risolto questo problema, dovrà impegnarsi, con più calma, a rivedere il progetto imprenditoriale adottando le misure idonee a risollevare l’andamento degli affari. Tutto perfettamente lecito e corretto.

Ma restano nella memoria le preoccupazioni che aveva Quinto Claudio, un oscuro tribuno della plebe: che la classe dirigente della repubblica non sottraesse tempo ed ingegno al bene dello Stato.