“La proposta di direttiva europea sull`adeguatezza salariale, primo intervento dell`Unione riguardante direttamente la materia del salario minimo, segna un cambio di rotta, dopo che per anni si erano moltiplicate le raccomandazioni europee in questa direzione”. Ad affermarlo è Tiziano Treu, presidente del Cnel, durante un’audizione alla 14a Commissione Politiche dell`Unione Europea al Senato sulla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea”. “Il giudizio sostanzialmente positivo dei sindacati europei, confermato anche dalle maggiori confederazioni italiane, è motivato anzitutto dalla preferenza riconosciuta dalla proposta alla via contrattuale rispetto a quella legislativa per la fissazione dei minimi salariali’’. Le parti sociali sottolineano peraltro, la necessità di considerare la `maggiore rappresentatività` delle organizzazioni stipulanti”, ha aggiunto il presidente Treu. Infatti la proposta Ue afferma esplicitamente che ‘’la tutela garantita dal salario minimo può essere fornita mediante contratti collettivi, come accade in sei Stati membri, o mediante salari minimi legali stabiliti per legge, come accade in 21 Stati membri’’.

I salari minimi, pur essendo aumentati negli ultimi anni, rimangono troppo bassi rispetto ad altri salari o per garantire una vita dignitosa nella maggioranza degli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali nazionali. I salari minimi legali nazionali – prosegue la Ue – sono inferiori al 60 % del salario lordo mediano e/o al 50 % del salario lordo medio in quasi tutti gli Stati membri. Nel 2018 in nove Stati membri il salario minimo legale non costituiva, per un singolo lavoratore che lo percepiva, un reddito sufficiente a raggiungere la soglia di rischio di povertà. Inoltre alcuni gruppi specifici di lavoratori sono esclusi dalla tutela garantita dai salari minimi legali nazionali. Gli Stati membri caratterizzati da un’elevata copertura della contrattazione collettiva – sottolinea la proposta di direttiva – tendono ad avere una bassa percentuale di lavoratori a basso salario e salari minimi elevati. Anche negli Stati membri che si avvalgono esclusivamente della contrattazione collettiva alcuni lavoratori non hanno tuttavia accesso alla tutela garantita dal salario minimo. La percentuale di lavoratori non coperti è compresa tra il 10 e il 20 % in quattro paesi e raggiunge il 55 % in un quinto paese.

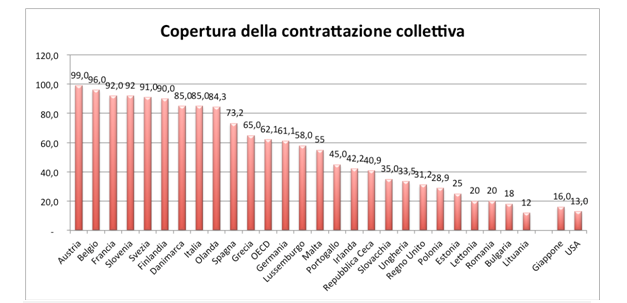

Come ha ricordato Silvia Spattini sul Bollettino Adapt ‘’i paesi in cui è presente un salario minimo legale, tranne pochissime eccezioni (Belgio e Francia), hanno una copertura della contrattazione inferiore all’80% dei lavoratori; al contrario i paesi privi di un salario minimo legale presentano tassi di copertura superiori all’80% (tranne Cipro). La stessa proposta di direttiva sottolinea che gli Stati membri con un tasso di copertura della contrattazione collettiva superiore al 70 % mostrano una più ridotta percentuale di lavoratori a basso salario’’. La proposta è senza alcun dubbio importante perché indica un maggior interesse della Ue nei confronti degli effetti economici e sociali prodotti dalle misure di contrastato ed assume, nel contesto di una strategia di resilienza. anche la conferma ed il consolidamento di una adeguata politica salariale, peraltro in una fase in cui, in Italia, sono in corso i rinnovi dei contratti nazionali, il livello negoziale dedicato appunto alla salvaguardia dei minimi salariali.

In pratica il modello italiano non potrà più essere indicato come quello che non contempla un salario minimo legale diversamente da altri 21 Paesi europei ed è quindi ‘’in regola coi sindacati’’ (come si diceva un tempo) se l’intervento legislativo si limita a fornireuna copertura salariale sufficiente (come previsto sia dalla legge n.92 del 2012, sia dal jobs act del 2014) ai settori esclusi dal sistema strutturale della contrattazione collettiva.

Il vedersi riconoscere la propria specificità può servire sul piano politico, ma non risolve i problemi sui quali si è arenato il processo legislativo avviato al Senato sul testo base a prima firma Nunzia Catalfo, allora presidente della Commissione Lavoro. Riassumiamo di seguito la vicenda.In quel ruolo Catalfo non si limitò a presentare un disegno di legge che fu adottato come testo base, ma assunse in proprio, in quanto presidente, la funzione di relatrice formulando, in un testo base, un quadro di proposte che non solo recepivano quelle dei sindacati ma ne superavano anche le preoccupazioni. Il ddlCatalfo collegava il salario minimo direttamente all’articolo 36 della Costituzione, nel tentativo di sfuggire al Ghino di Tacco appollaiato sull’articolo 39. Recitava, infatti, l’art. 2: ‘’ Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell’articolo 1 (che si riferiva all’articolo 36 Cost., ndr) il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale (omissis), il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all’attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali’’.

In sostanza, con un volo pindarico sul piano giuridico, il ddl pentastellato – prescindendo dall’articolo 39 Cost. – voleva attribuire efficacia erga omnes ‘’al trattamento economico complessivo’’ sancito nei contratti collettivi, attraverso l’applicazione dell’articolo 36. In più, stabiliva che il salario orario legale (quindi anche quello contrattuale) non potesse essere inferiore a 9 euro lordi. L’articolo 3 disponeva, inoltre, che ‘’ In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell’articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all’importo previsto al comma 1 dell’articolo 2 (i 9 euro, ndr)’’. Per farla breve, il ddlCatalfo rimettevaope legis i sindacati storici al centro del sistema, concedeva la copertura della legge ai contratti da loro sottoscritti insieme ai datori di lavoro e forniva loro una base di 9 euro lordi all’ora.

Quale era lo scopo di questa rete di protezione? Le organizzazioni sindacali hanno sempre nutrito forti riserve nei confronti dell’istituzione di un salario minimo legale che, a loro avviso, potrebbe mettere in discussione una giurisprudenza consolidata secondo la quale la retribuzione equa e proporzionata, prevista dall’articolo 36 Cost., è corrispondente a quella stabilita dalla contrattazione collettiva per quanto riguarda i minimi tabellari. Il fatto è che, nel giro di qualche anno, il numero dei contratti (in regime di diritto comune) è esploso con decine di c.d. accordi pirata stipulati da organizzazioni sindacali ‘’figlie di un dio minore’’ che prosperano sul dumping (da settembre 2007 a marzo del 2017 i contratti nazionali sono passati da 549 a 823; nella sola edilizia da 28 a 63). Non è facile uscire da una situazione siffatta, ma non sembra costituzionalmente corretto attribuire all’articolo 36 le prerogative che la Carta riconosce all’articolo 39 dove sono contemplati percorsi e procedure che consentono alle organizzazioni datoriali e sindacali di stipulare unitariamente contratti con efficacia generale. E proprio qui – anche dopo la proposta di direttiva – sta il passaggio cruciale del caso Italia, per evitare il quale -come hanno scritto Francesco Seghezzi e Michele Tiraboschi su Adapt- non esiste una ‘’scorciatoia’’: ‘’Il fatto che la Commissione Europea rilanci il tema con una direttiva, e non con semplici raccomandazioni, potrebbe essere un ulteriore strumento nelle mani del governo che non ha mai nascosto di volersi muovere in questa direzione, pur di fronte alla contrarietà della maggioranza delle parti sociali. Non che la direttiva obblighi ad andare nella direzione di un salario minimo stabilito per legge e neppure impone, in alternativa, di dotare i contratti collettivi di efficacia erga omnes magari con una legge sulla rappresentanza in attuazione del precetto di cui all’articolo 39 della Costituzione. E tuttavia questo non esclude iniziative in tal senso’’.

Il diritto sindacale italiano – in sostanza – si trova ancora una volta alle prese con un problema che lo accompagna dal 1948 quando entrò in vigore la Costituzione repubblicana: come possono essere applicate erga omnes norme contrattuali stipulate sulla base del diritto comune? In Italia questo risultato è stato conseguito per decenni in via di fatto e secondo la giurisprudenza in applicazione dell’articolo 36 Cost. Ma era il primo requisito ovvero la indiscussa maggiore rappresentatività delle confederazioni storiche (oggi traballante ed insidiata) a giustificare il secondo. E’ possibile allora trovare un itinerario che conduca a riconoscere efficacia generale ai contratti stipulati dai sindacati storici evitando di sottoporsi alla forche caudine dell’articolo 39 Cost. in un contesto giuridico in cui è stato stravolto il significato dell’articolo 19 della legge n.300/1970 ?Perché questa oggi è la realtà: l’amputazione per via referendaria dell’articolo dello Statuto ha conferito al contratto applicato in azienda il passepartout per l’accesso ai diritti sindacali a favore dell’organizzazione stipulante. Hic Rhodus hic salta: o si trova questo passaggio a Nord Ovest che salvi la capra dell’erga omnes insieme ai cavoli del modello di contrattazione esistente (extra articolo 39 Cost.) oppure sarà difficile, anche in Italia, sfuggire al capestro del salario minimo legale.